«Эль Ниньо» над Ярославлем

Речь пойдет о драматическом эпизоде Гражданской войны, развернувшемся в Ярославле 6-21 июля 1918 г. и известном в советской историографии как «Белогвардейский мятеж». Вначале хочу отметить, что мятеж, по-моему, — это когда некая противозаконная и, как правило, не слишком давно появившаяся политическая сила вооруженным путем стремится свергнуть старую, давно устоявшуюся власть. В данном случае белогвардейцы, у которых было гораздо больше оснований называться представителями старой, романовской, 300-летней власти, сражались с большевиками, засевшими в Кремле всего за 3 месяца до этих событий. Почему это называется «белогвардейский мятеж» — непонятно. Ведь Гражданская война на тот момент еще далеко не закончилась, большевики могли и не удержаться, и тогда мятежниками пришлось бы «назначить» воевавших на стороне Ленина. Правда, сейчас соответствующая статься в Википедии называется «Ярославское восстание», но и это звучит странно. В восстании обычно участвуют какие-нибудь доведенные до отчаяния оборванцы, а тут — кадровая «царская» армия под руководством полноценных офицеров.

С другой стороны, советских историков понять можно. Не называть же это, в самом деле, «спецоперацией по восстановлению конституционного порядка»? Сразу найдутся умники, которые спросят: «А ничего, что у РСФСР на момент начала белогвардейского рейда еще не было конституции?» Она, что удивительно, была принята V Съездом Советов аккурат 10 июля, т.е. в разгар ярославских событий. Как бы то ни было, белые проиграли, а победители по законам войны могут не только пользоваться захваченной добычей, но и писать историю по своему усмотрению. Вот и назвали это дело «Ярославским мятежом», но я, все-таки, буду брать это словосочетание в кавычки, или вовсе его избегать.

Я родился и вырос в Ярославле, и памятники, посвященные кровавым событиям лета 1918 года, там действительно есть. В основном, конечно, они поставлены красным. В честь одного из их руководителей — расстрелянного белыми без суда С.М. Нахимсона — даже названа улица в центре города. Там, где сейчас стоит здание областной администрации, еще в пору моего детства показывали стену, у которой, если верить городской легенде, проводились расстрелы. Были во время того столкновения и «баржи смерти», и прочие ужасы, о которых сейчас не сложно найти информацию в Интернете, оттолкнувшись от вышеприведенной ссылки. Можно также поискать и бумажное издание, пожалуй, самое детальное исследование на эту тему — книгу краеведа Андрея Васильченко «Ярославский мятеж»; правда, она издана очень маленьким тиражом.

Написать же я хочу о собственном открытии на эту тему. Может, это всего лишь гипотеза, но ценность ее в том, что, если она верна, то я, человек родившийся в Ярославле почти через 50 лет после летних событий 1918 года, мог собственными руками потрогать материальные свидетельства боев между красными и белыми не в музее, а во дворе дома, в котором жил.

Главное, что нужно знать о «Ярославском мятеже» — сопротивление белых вряд ли было бы сломлено без тяжелой артиллерии, которую красные пригнали на железнодорожных платформах из Москвы и использовали на полную мощность. Ярославль — крупный железнодорожный узел, столица Северной железной дороги (там находится ее управление). Все три главные улицы старой части города — Свободы (бывшая Власьевская), Большая Октябрьская (бывшая Большая Рождественская) и проспект Ленина сходятся к железнодорожному вокзалу, можно даже сказать расходятся от него.

За пассажирским вокзалом есть огромный сортировочный узел Всполье, эдакое бесконечное переплетение рельсовых путей. Вот оттуда-то красные и обстреливали город, причем из орудий такой мощности, что снаряды долетали даже до Волги, а это километров не менее 5 от железной дороги. Снаряды не просто долетали, а сносили находившиеся в Центре здания и оставляли в стенах метровые пробоины. Фотографий последствий этого обстрела сохранилось множество, хотя к настоящему времени подавляющее большинство повреждений заштукатурено. У белых, кстати, пушек не было, зато они обильно поливали город из пулеметов с колоколен и других возвышений.

Дальше я не только дам волю своим историческим измышлениям, но и не удержусь от персональных воспоминаний о детстве, прошу заранее извинить.

Мои родители развелись, когда мне исполнилось 6 лет. Им пришлось разменять жилье, и мы с мамой и братом оказались в 15-метровой комнате в коммунальной квартире. Коммуналки в СССР были разные. Были как в песне Высоцкого, «на 38 комнаток всего одна уборная», а были и, можно сказать, элитные, как в нашем случае.

В квартире жило всего 3 семьи, у каждой было по комнате, площадью тоже метров 15-20. Потолки были довольно высокие, думаю, не менее 2,7 м. На потолке у нас был круглый гипсовый декор под люстру, и замысловатый гипсовый плинтус между стенами и потолком — признак старой застройки — тоже присутствовал. Под штукатуркой — характерные перекрещивающиеся «щепочки», не помню как называются. Полы ровные, добротные, без щелей, из широких досок. Столярка (окна, двери) тоже очень хорошо выполнена, не рассыхалась и производила впечатление монолита. При нашей комнате был и балкон на южную сторону, на котором летом можно было даже разлечься на раскладушке и загорать (правда, когда я подрос, ноги уже приходилось выставлять за перила).

Места общего пользования тоже не имели ничего общего с питерскими, например, жуткими коридорами или общежитием имени монаха Бертольда Шварца из «12 стульев». Велосипеды и тазы на стенах никто не развешивал, белье старались сушить на балконе, а не в коридоре, и уж тем более не на кухне. В прихожей у каждой семьи было по фанерному лакированному шкафу для верхней одежды. В коридоре по очереди убирали сами жильцы, о грязи и запущенности не было и речи.

Ванная была просторной, а сама ванна — чугунная, полноростовая, эмалированная, хотя и не без черных щербин. В ней можно было комфортно вытянуться и лежать в горячей воде столько, сколько выдержат нервничающие по другую сторону двери соседи, которые, впрочем, не всегда сердились, если кто-то решил там подольше понежиться. Санузел отдельный, с неплохим по тем временам унитазом. Никогда ничего не текло и не воняло. Правда, иногда откуда-то выползали гигантские тараканы, похожие на чернослив; сейчас таких уже нигде не встретишь, да и мелкие-то повымерли, говорят, из-за «всех этих ваших интернетов». Возможно, тараканы водились из-за того, что ЖЭК одно время расставлял на лестничных площадках баки для пищевых отходов. Потом об этой идеи отказались. Мусоропровода, кстати, не было. По расписанию приезжала мусорная машина, и нужно было успеть вовремя добежать до нее с ведром. Это был целый ритуал, приезда ее ждали у окон всем подъездом.

Была еще кухня, тоже довольно просторная. У каждой семьи там стояли отдельные стол и холодильник (у нас он появился довольно поздно). Плита одна, но четырехконфорочная, всем хватало, потому что с соседями мы были в нормальных отношениях и очередность, например, кипячения белья (стиральные машины были не у всех), никаких споров и скандалов не вызывала. Раковина на кухне была общая, стальная, эмалированная, с кранами горячей и холодной воды, соединенными гуттаперчевым смесителем. В мои обязанности входило мытье посуды, и мама сильно ругала, если я оставлял тарелки и столовые приборы в раковине в ожидании того, что все это как-нибудь само собой рассосется (то есть придет мама с работы и помоет). Не столько потому, что она тяготилась домашней работой, сколько потому, что раковина — не наше семейное, а общественное пространство. Так что посуду нужно было мыть сразу после еды и раковину после этого тоже хорошенько приводить в порядок.

Была еще довольно большая кладовка, помещение без окон метра 4 квадратных, где хранился разный хлам. Я как-то раз хотел экспроприировать один из ее углов под мастерскую, но согласовать эту затею с соседями не удалось.

Добавлю, что как-то раз в конце 1970-х силами ЖЭКа в нашей квартире был бесплатно сделан вполне приличный ремонт: потолки побелили, стены и полы покрасили, сантехнику подновили, даже проводку поменяли.

Здание было 4-этажное (впрочем, оно, до сих пор никуда не делось), подъезд и лестничные клетки просторные, хорошо освещенные, расстояние между перилами на лестнице большое (с полметра), можно было скатиться по ним до первого этажа, ни разу не коснувшись ногами ступенек и площадок.

Под домом был подвал, где каждой семье выделялась клетушка для хранения овощей. Во время войны он мог служить бомбоубежищем, о чем красноречиво свидетельствовал воздуховод во дворе — бетонный куб со стороной около 2 м. Его шахты были, конечно же, заколочены досками, иначе ребятишки мгновенно превратили бы его в какой-нибудь свой «штаб». Зато зимой с этого сооружения здорово было прыгать в сугробы, и, обкладывая снежными комьями, превращать в крепость.

Кстати, в описываемом доме под первым этажом есть те самые любимые альтернативщиками полузасыпанные окна с деревянными рамами и стеклами, направленными в подземное пространство. Они изумляли меня еще в детстве. В Ярославле такого добра — пруд пруди.

Первое, что я узнал о доме, в котором мы поселились после развода родителей — то, что он угловой. У него был адрес, с каким до переезда мне сталкиваться не доводилось: — ул. Рыбинская, дом 42/40. Последние числа читаются как «42 дробь 40», потому что вторая сторона дома выходила на улицу Мышкинскую (ныне Лисицына). Замечу, что в Ярославле многие улицы до революции назывались по городам области, точнее говоря губернии: Рыбинская, Мышкинская в честь города Мышкина, Бошльшая Даниловская в честь Данилова и т.д. В советское время их норовили переименовать в честь государственных деятелей, так Мышкинская стала Лисицына в честь, кажется, героя-летчика и т.п.

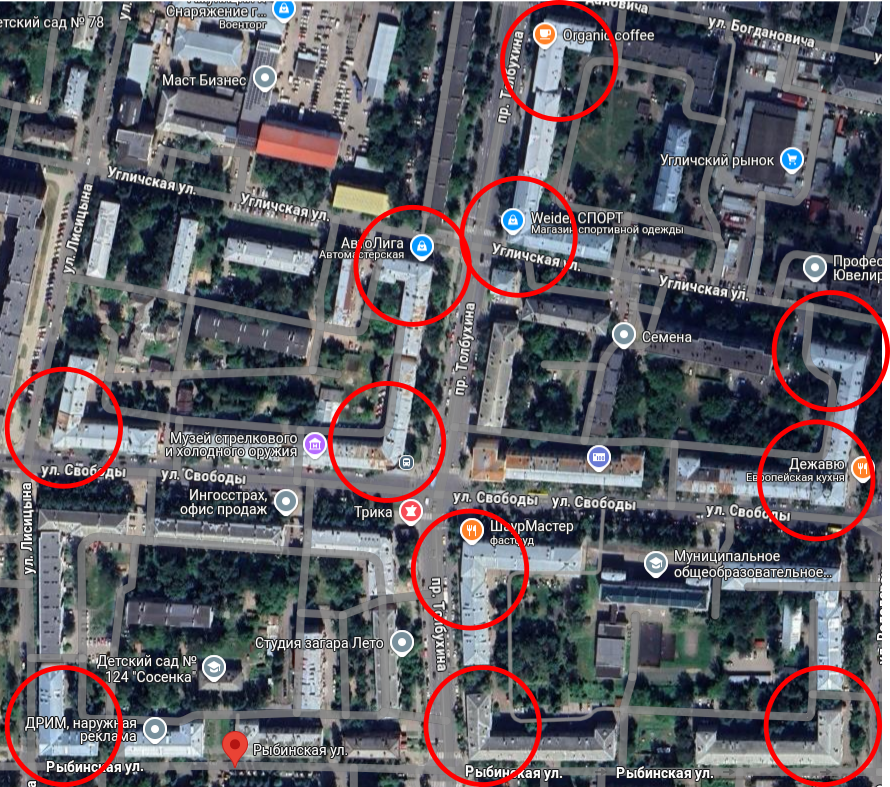

Несколько лет назад, пребывая в приступе ностальгии, я решил посмотреть на дом, в котором прошло мое детство, на Google-картах, и обратил внимание на то, мимо чего не замечая проходил многие годы по дороге в школу: угловых домов в окрестностях улицы Рыбинской довольно много, и, судя по всему, было еще больше, потому что дворы, подобные нашему, представляют собой замкнутые прямоугольники.

Глядя на эту карту, я припомнил, что на глухой стене дома, в котором я жил, были петли от каких-то гигантских ворот, и на симметричной стене соседнего тоже, правда, там еще был остаток кирпичной стены в два человеческих роста. Получается, эти периметры замыкались наглухо, например, на ночь. Что это? Гарнизон? (Неподалеку, кстати, был универмаг с необычным названием «Гарнизонный») Зачем в советских «сталинках» такие премудрости с воротами?

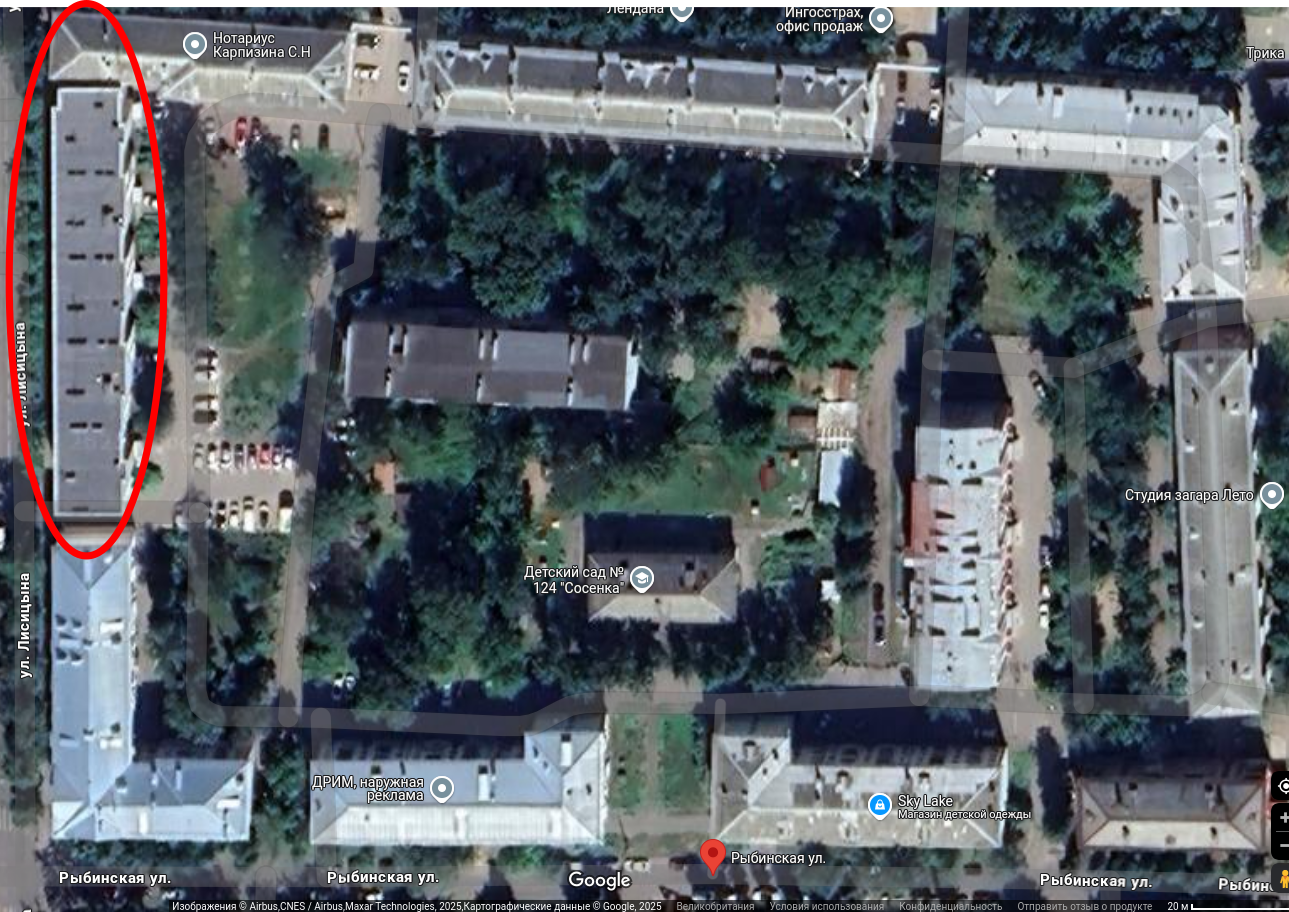

Настало время взглянуть на снимок двора, частью периметра которого является дом моего детства.

Вход в подъезд, в котором я жил, находится в нижнем левом углу, но интересен верхний левый. Там виден узкий зазор между домом по улице Свободы и домом по улице Лисицына. Так и хочется соединить эти два дома под прямым углом. Почему же это не единый угловой дом, а два отдельных?

Дело в том, что 5-этажного типового дома, обведенного красным овалом, во время моего детства не было. Его построили из силикатного кирпича в начале 1980-х, когда я был уже подростком. А стоял на этом месте до той поры… бревенчатый двухэтажный барак с сарайками. В те годы таких деревянных сооружений можно было насчитать неподалеку от нашего дома еще несколько, и были эти бараки разбросаны среди каменных домов спорадически, бессистемно. Это еще в детстве вызывало у меня удивление. Откуда взялись эти столь грубо нарушающие красоту ярославских улиц уродливые строения? И только начав интересоваться историей и, в частности, «мятежом» 1918 года, я сообразил: да это же следы разрушений от того самого обстрела! Стоявшие здесь полноценные дома, вроде того, в котором я жил, или углового по Свободе/Лисицына размолочены (есть хорошее английское слово на этот случай — demolition) артиллерией, тем более что от наших кварталов до железной дороги, где стояли пушки красных, всего минут 15-20 ходьбы. Взамен разрушенных домов поставлены были эти бараки-времянки, а поскольку жилищный вопрос был для советской власти одним из самых труднорешаемых, люди так и прожили в бараках с начала 1920-х до начала 1980-х. Потом да, деревянные дома начали довольно быстро сносить и заменять на «брежневки».

Была ли в 1918 году мощная артиллерия, уничтожавшая целые кварталы? И откуда взялась эта военная затея — перевозить мощные пушки по железной дороге и стрелять из них прямо с платформ по городам? Я тоже удивлялся этой выдумке большевиков, пока не обнаружил описание подобной тактики в книге Джона Рида «Восставшая Мексика». Тамошний генерал Вилья был знаменит не только своими отважными солдатами, но и умением вести железнодорожную войну. Один из его бронепоездов был оснащен суперпушкой «Эль Ниньо» (означает «дитя», а в более специфическом испанском смысле — «младенец Иисус»). С помощью этого орудия Вилья взял, видимо, не одну крепость. Джон Рид пишет, например, о штурме города Гомеса:

Платформа с «Эль Ниньо» находилась теперь в полумиле от города, и ремонтная бригада заканчивала исправление пути под частым шрапнельным огнем. Две пушки впереди поездов храбро отвечали на огонь неприятеля и стреляли так удачно, что, после того как шрапнель федералистов убила десятерых рабочих, командир «Эль Ниньо» вывел из строя два орудия, стоявшие на горе Черро».

Говоря о последствиях боя, американский журналист пишет:

Обширная равнина, где мы находились, вся была пропитана трупным запахом. А в Гомесе, должно быть, творилось что-то ужасное. На следующий день дым двадцати погребальных костров заволок небо. Но Вилья был по-прежнему преисполнен решимости. Гомес надо взять, и взять как можно скорее.

Обратим внимание: войска Вильи еще не вошли во вражеский город, а там уже «творится что-то ужасное». Такое может быть только если Гомес обстреляли из крупнокалиберных орудий.

Как видим, участь Ярославля, подвергшегося массированному артобстрелу в 1918-м году, была в 1913-м «отрепетирована» на мексиканских городах Гомес, Торреон и, видимо, других, о которых Рид не упоминает.

Самое изумляющее в моей гипотезе не то, что старинный русский город подвергли варварскому артобстрелу, и даже не сходство тактик, применявшихся во время Мексиканской революции и Гражданской войны в России. Получается, что дом, в котором прошло мое детство, и другие подобные в тех окрестностях никакие не «сталинки». Сейчас мне трудно отделаться от мысли, что наша квартира изначально не была коммуналкой, а предназначалась для проживания отдельной семьи. Даже наша «кладовка», возможно, изначально задумывалась как комната для прислуги. Если моя догадка верна, значит дом по Рыбинской 42/40 и подобные ему стояли на своих местах еще до 1918 года, что как-то плохо стыкуется с утверждениями о «недоразвитости» дореволюционной России.

Разгром белогвардейского сопротивления в Ярославле большевики считали своим образцовым военным достижением. Троцкий любил угрожать: если враг не соглашается сдаться на большевистских условиях, значит «будет как в Ярославле». Однако из наших времен эти события, все-таки, выглядят скорее как военное преступление. Я постараюсь найти книгу А. Васильченко «Ярославский мятеж» в электронном формате и выгрузить на своем канале. После ее прочтения сомнений в такой трактовке не остается.