«Вы же взрослые, дрессированные люди!»

Вот уже более 100 лет по Земле ходят-бродят грустные философы, размышляющие на тему: «Почему злые большевики в 1917 году так уверенно захватили власть над огромной, мощной страной и так крепко удерживали ее целых 70 лет?» Между тем злые большевики в течение тех же 100 лет уши прожужжали публике своей версией ответа на этот вопрос: «Да потому что мы знаем законы исторического развития и пользуемся ими так же уверенно, как столяр рубанком, слесарь напильником, хирург скальпелем!» Грустных философов этот ответ, почему-то, не устраивает: «Знаем мы эти ваши законы! Наплодите гопоты, приличному человеку потом ступить негде». Злые большевики в ответ начинают свою сказку-неотвязку о «диктатуре пролетариата», которого, как выяснилось, не существует в природе, а скорее всего и не существовало никогда. Перепалке этой не видно конца.

Между тем истина, мне кажется, лежит как всегда где-то посередине. Те, кто управляет большевиками (а считать этих зомби самостоятельной политической силой просто смешно) действительно хорошо знают как построить мощное общество-механизм, в котором каждый винтик, каждая шестеренка будут крутиться как по маслу и наилучшим образом выполнять свою работу. Другое дело, что члены этого общества будут не слишком-то счастливы и будет оно очень мало походить на братство трудящихся, но это и не нужно. Важно то, что оно будет хорошо управляемым и приносить очень неплохой доход.

Законы построения таких эффективных обществ были известны задолго до рождения Карла Маркса, а свое наивысшее воплощение нашли в империи Людовика XIV, знаменитого французского короля, которого подданные иначе как Солнцем и не называли (до этого Солнцем величали лишь кое-кого из египетских фараонов). Политический режим, созданный во Франции при этом Людовике и много где еще потом примененный, называется абсолютизмом и не слишком отличается от порядков, действующих в стае шимпанзе: есть альфа-самец, которому все остальные беспрекословно подчиняются. Разница лишь в масштабе, но количество, как известно, переходит в качество. Обезьяньему вождю для того, чтобы самоутвердиться, не нужно вести масштабные войны с применением самого совершенного оружия, строить дворцы, производить роскошную одежду, совершать великие географические открытия и т.п. Иерархия, существующая в сообществах животных, на микроуровне проявляется и у людей в форме уголовных банд. А вот чтобы с помощью единоличного авторитета управлять миллионами человеческих особей нужно что-то более сложное.

Феодализм (а то, что происходило в нашей стране на протяжении большей части XX века иначе и не назовешь, разве что в приставкой 2.0) опирается на дворянство — особым образом воспитанный привилегированный класс. Принадлежащие к нему люди готовы беспрекословно выполнять приказы своего повелителя, но в то же время ждут от него щедрых наград, благодаря которым и сами они смогли бы самоутвердиться на своем, более мелком уровне. Такая властная пирамида описана в любом учебнике истории (в СССР это проходили в 6-м классе), но организовать ее не так просто.

Практики по формированию дворянства совершенствовались столетиями. В своем наиболее развитом виде они базировались на следующих принципах. Во-первых, выращивать будущих послушных слуг следует с раннего детства. Наиболее подходящий «исходный материал» для этого — сироты, которые в изобилии оставались после кровопролитных войн, эпидемий, неурожаев, пожаров, потопов и других бедствий. Взгляните, например, на воспитательный дом, построенный во времена Екатерины II неподалеку от московского Кремля. Его масштабы поражают. Это настоящая фабрика по выпуску «служилых» людей.

Еще один путь набора будущих дворянских кадров — массовые похищения, угоны в рабство целых деревень и городов с последующей «распродажей по одиночке» на рынках Европы. Все эти «татаро-монгольские нашествия», «походы за зипунами» имели своей целью добычу именно такого — живого, очень прибыльного и ходового — товара. Крупные рабовладельческие рынки существовали в России в районе Мологи (ныне затоплен Рыбинским водохранилищем), Булгара. Возможно, был такой и в Москве (Бабий городок). «Бизнес» этот был массовым, и еще неизвестно, кого больше угнали в неволю — белых с просторов Евразии или черных из Африки. Не знаем мы о подлинных масштабах белого рабства, видимо, именно потому, что опубликование данных об этом стало бы шоком, сопоставимым с появлением сведений о происходившем в гитлеровских и сталинских концлагерях. Я бы на месте потомков рабовладельцев тоже делал все, чтобы об этом позоре никто никогда не узнал.

Со временем отправка малолетних детей в казенные и частные воспитательные дома стала отчасти добровольной. Русская литература полна упоминаний о том, как дворяне посылают своих детей готовиться к государственной (государевой) службе. На меня наибольшее впечатление в этом плане произвел рассказ С.Т. Аксакова о том, как его оторвали от милой детскому сердцу домашней обстановки и отправили в казенное казанское учебное заведение. Он заработал там серьезный нервный срыв, после которого оправился с большим трудом. Можно вспомнить и Пушкина, которого ребенком записали в Царскосельский лицей, лишив возможности полноценного общения с родными на долгие годы. Таких несчастных детей насчитывались, наверно, миллионы, но это ведь «для пользы дела». Как иначе привьешь человеку любовь к подчинению и прочие необходимые светские привычки, если не многолетней дрессировкой в условиях несвободы? А несвобода была в воспитательных заведениях такой, что крепостным и не снилась: ранние подъемы, многочасовые молитвы, муштра, заучивание бессмысленных текстов на незнакомых языках, холод, голод, побои, «дедовщина» и прочие «прелести», мало отличающиеся от казарменных и тюремных. Но был в этой технологии и привлекательный момент, не дававший воспитанникам окончательно спятить. Они понимали, что пройдя через эти несколько лет страданий получат привилегии, благодаря которым оставшуюся часть жизни смогут прожить в довольстве и радостях.

Дворянство не случайно называется дворянством. Двор — замкнутое пространство, покинуть которое без разрешения нельзя. Прообразом таких «дворов» были древнеримские рабовладельческие эргастулы, которые хорошо видны не только на макетах античного Рима (многочисленные замкнутые прямоугольные пространства близ форумов), но и в некоторых итальянских фильмах («Укрощение строптивого», «XX век»).

Большевики воспользовались абсолютистскими технологиями в полном объеме. Они организовали голод и террор, благодаря которым страна наполнилась небывалым количеством беспризорников — самым подходящим материалом для формирования «служилого люда» (см. советские фильмы «Флаги на башнях», «Республика Шкид», «Два капитана» и т.д).

Самое же главное — даже очень стойкие взрослые люди задумываются в условиях голода и террора о том, что «любовь (в данном случае к царю-батюшке) приходит и уходит, а кушать хочется всегда». В самом деле, какая разница кому служить, Романовым или Ленину с Троцким? Всегда можно уговорить себя в том смысле, что если уж простым смертным не дано повлиять на то, в чьих руках окажется власть, то по крайней мере надо честно исполнить «долг перед отечеством». Перед каким? Тут все зависит от психологической гибкости.

Были дворяне, которые ни минуты не сомневались в том, что переход на службу к большевикам стал бы предательством космического масштаба. Такие уехали из страны сразу (И.А. Бунин, В.В. Набоков). А вот Марина Цветаева, например, добросовестно попыталась служить новому отечеству, но не смогла преодолеть отвращения к нему, предпочла голодать, а потом и уехать. Кто-то, как А.Н. Бенуа, поначалу поверил советской власти во имя спасения культурных ценностей, но через несколько лет разочаровался и тоже эмигрировал. Случались и удивительные ситуации, когда люди покидали страну не потому, что испугались большевиков, а просто по делам (С.П. Дягилев). Правда, те из них, кто вернулся в СССР спустя годы, хлебнули шилом патоки (С.С. Прокофьев). Были такие, кто, на словах восхваляя мудрую политику партии и, пользуясь ее щедротами, всю жизнь прожил с фигой в кармане (Д.Д. Шостакович). Были те, кто безропотно глотал горькую пилюлю большевизма в обмен на красивую жизнь (В.В. Маяковский). А были и искренние адепты. Они с восторгом стали служить новой власти, увеличивая своим квалифицированным трудом ее могущество до конца дней. Ярким примером этого может служить архитектор А.В. Щусев. Он мало того, что с первых дней был лоялен советской власти, так еще и создал один из ее главных символов — мавзолей Ленина.

Все перечисленные в предыдущем абзаце выдающиеся деятели литературы и искусства были дворянами, а биография последнего, — А.В. Щусева, — чтение которой я закончил вчера, стала последней каплей, заставившей меня осуществить небольшое исследование на тему, интересовавшую когда-то смутно, а в последнее время все более отчетливо: почему большевистская власть, заявлявшая о прогрессивности пролетариата, состояла не из высококультурных рабочих, а преимущественно из представителей «свергнутых» классов? Ведь даже Ленин был дворянином.

В то, что Гражданскую войну выиграли Чапаевы с Буденными, могут верить лишь конченные совкодрочеры (прошу извинить за это слово, но его, кажется, пора ввести в научный оборот как исчерпывающим образом характеризующее совершенно конкретное культурно-историческое явление):

Нижегородского драгунского полка вахмистр Буденный — храбрый сметливый мужик; популярный, потому что безумен в атаках, щедр в грабежах, снисходителен к громилам. Когда его придумали — конница, носящая ныне его имя, была уже составлена, также как особые приемы ее действий. В генеральской шинели с красной звездой, на тройке подобранных вороных, зачастую рядом с женой — Надеждой Ивановной, попечительницей всех кавалерийских красных лазаретов, большевистской Александрой Федоровной, — звеня бубенцами, раздавая подарки, мчится по России Буденный, а в сторонке, в штабном вагоне, в реквизированной избе, в занятом особняке сидит молчаливый человек над картой — полковник Далматов. Создатель конницы Буденного не любит выставлять свое имя.

(См. Ветлугин А. «Авантюристы Гражданской войны»).

«Да прекратите же это словоблудие! — слышен чей-то знакомый гневный голос. — Таких старорежимных инсинуаций написано видимо-невидимо. Уберите свои дилетантские грабли от священной науки Истории! Специалисты и без вас разберутся, что к чему. Историческое знание строится на фактах, а не на домыслах! А вам бы, уважаемый, вернуться к своему природному занятию — чистке сараев». Будут, будут и факты, и чистка сараев, и «какава с чаем».

Хорошо задокументированной и очень показательной характеристикой деятельности большевиков могут служить Сталинские премии, учрежденные аккурат накануне Великой Отечественной войны. С 1917 года на тот момент прошла примерно четверть века, т.е. срок, за который выросло новое поколение, не заставшее никаких других реалий, кроме совдеповских. Именно наблюдение за одной особенностью этих наград и привело меня к написанию этого лонгрида. Заключается она в том, что среди награжденных Сталинскими премиями было как-то уж непропорционально много бывших дворян. По крайней мере такое складывается впечатление, когда читаешь одну за другой биографии выдающихся деятелей советской эпохи. Я решил проверить устойчивость этой тенденции по списку лауреатов Сталинских премий (очень неполному и непонятно по какому принципу составленному, но вполне репрезентативному).

Переходы по ссылкам списка приводят, на первый взгляд, к противоположный выводу: да здесь же одни «чабаны» и «доярки»! Но интуиция подсказывает, что смотреть нужно не на численный, а на качественный состав награжденных. Мне пришло в голову принять в качестве критерия значимости объем статьи в Википедии, посвященной тому или иному лауреату, а не удельный вес социального слоя в списке. Чем объемнее статья, тем, как правило, ценнее и объективнее заслуги человека перед СССР. С помощью самописного компьютерного скрипта я составил электронную таблицу из двух колонок: имя лауреата и объем статьи о нем в русскоязычной Википедии. Конечно, в объем вики-файла входит много чисто технической разметки и прочей веб-обвязки, но для первого приближения сойдет. Уж если, например, про академика Рыбакова написано полмегабайта, а про какаю-нибудь доярку два-три предложения, по количеству текста сразу понятно, где академик, а где доярка, хотя и тот, и другая лауреаты Сталинской премии.

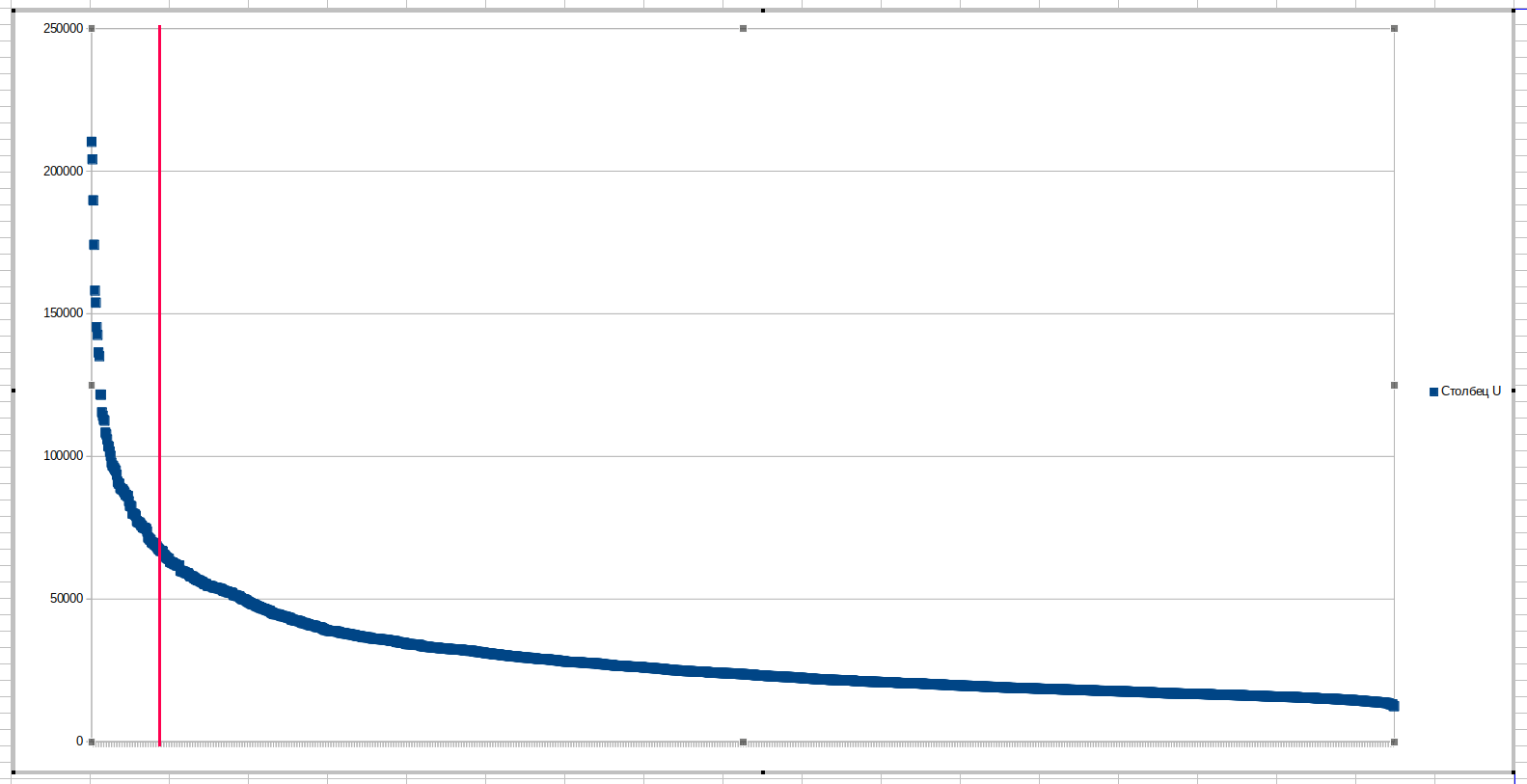

Итак, отпарсив эти данные, я получил следующее распределение:

Здесь сразу видно, что «академики» слева от красной линии, а «доярки» с «чабанами», награжденные для уравновешивания «классово чуждых элементов», справа. Сразу же стал вопрос о дореволюционном прошлом лауреатов. Наибольший объем в списке занимают ссылки на статьи о людях, родившихся незадолго до революции. Это примерно сверстники Д.Д. Шостаковича (1906 г.р.), которые к 1917 году еще не сформировались как личности, и в головы которых мощная советская пропаганда беспрепятственно вбивала большевистские идеи. Меня интересовал явно другой контингент — люди, которые на момент Октябрьской революции были уже сознательными гражданами и могли приносить пользу своим квалифицированным трудом. Пришлось завести еще одну колонку — год рождения. Заполнять ее пришлось вручную, но на это ушло не так много времени: из 1500 фамилий в списке интерес представляют только первые 100 (слева от красной линии). За критерий отсечки я взял объем знаков в Википедии, равный 6000, что и дало как раз около сотни фамилий.

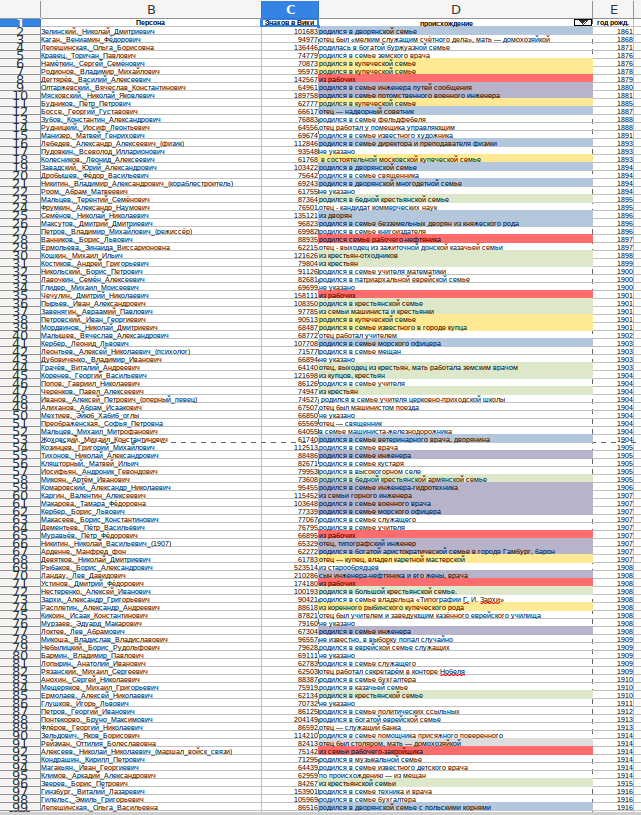

А теперь, как говорится, «ахалай-махалай, сяськи-масяськи, эксель-шмексель» и вуаля: после прямой сортировки таблицы по году рождения и обратной по объему статьи в Википедии получаем следующую картину:

Красным выделены строки, в которых упомянуты выходцы из рабочего класса. Их всего 6%. Остальные — «осколки старого мира»: дворяне, купцы, священники, инженеры и всевозможные прочие «буржуи».

Зеленым выделены строчки, где «прописаны» крестьяне, но их по большей части лучше отнести к предпринимателям: кто-то из них организовал собственный бизнес, у кого-то хватило ума жениться на докторше и т.п. Подлинной бедноты там — на грани статистической погрешности.

Интересно отметить, что в этом списке лауреатов Сталинских премий есть даже один барон, один князь и один служащий конторы Нобеля. Еще одно наблюдение — у двоих из и так немногочисленных лиц, чьи отцы были рабочими, матери — домохозяйки, т.е. жены дореволюционных рабочих могли позволить себе не работать. Не припоминаю, чтобы что-то подобное водилось в СССР, где мало того, что оба супруга вынуждены были работать, так иногда еще и шабашили на полную катушку. Впрочем, нас больше интересует то, что даже выходцев из рабочих, ставших лауреатами Сталинской премии, целесообразнее считать выходцами из среднего класса, а не из «революционного пролетариата».

Дальнейшие размышления о судьбах лауреатов Сталинских премий и о природе самих этих наград оставляю на суд читателей. Ссылка на файл здесь. Скачивайте, анализируйте, делайте выводы. Для перехода на страницу в Википедии о персоне нужно щелкнуть по имени удерживая Ctrl.

Мой же вывод таков: большевики — никакие не борцы за дело рабочего класса. Никто не нанес такого чудовищного ущерба этому делу и самому революционному пролетариату, как они. Я готов скорее считать большевизм средством борьбы с революционным пролетариатом, чем выражением его воли. Политический же успех большевиков обусловлен применением чисто феодальных, абсолютистских методов, приправленных мощной пропагандой, осуществлявшейся с помощью таких высокотехнологичных по тогдашним меркам средств, как радио и общедоступная пресса. А так — ничего нового по сравнению с «политологами» эпохи Людовика XIV. Недаром фигуры Сталина и короля-Солнца один скульптор объединил в рамках композиции фонтана «Плюющиеся диктаторы». Что интересно, фигура Людовика «плюет» там именно в фигуру Сталина. Передает, так сказать, эстафету.

А так-то да, метод, примененный большевиками при построении СССР был эффективен: собрать самых трудолюбивых и квалифицированных интеллектуалов и, хорошо замотивировав, загрузить работой. Только вот к коммунизму это не имеет ни малейшего отношения.