Правда? Дайте две!

(Категория 18+)

Для вечернего отделения истфака ЯрГУ, где я учился в начале 1990-х, никак не могли подобрать преподавателя философии. Приходили к нам какие-то странные люди, пару занятий рассуждали на тему «догонит ли Ахиллес черепаху» и бесследно исчезали в постперестроечном хаосе: каму-то неинтересно было преподавать за все более обесценивавшиеся в те годы университетские ставки; кто-то понимал, что взялся не за свое дело (уже тогда ощущался кадровый голод, и руководство универсистеа было радо любому преподавателю, даже не специалисту); кто-то и вовсе побаивался нас, вечерников, по привычке считая, что на занятия после работы ходят самые отпетые пролетарии, и черт знает, что у них на уме (на самом деле к 90-м любознательных пролетариев почти не осталось, наша группа состояла из людей неопределенных занятий, среди которых считанные единицы днем действительно были заняты в реальном производстве).

В один прекрасный вечер, когда мы уже почти разошлись было по домам, привыкнув к тому, что занятия по философии каждый раз отменяются, в аудиторию вошел человек, на лице которого светилась снисходительная ухмылка, как бы говорящая: «Ну что, обормоты, возомнили, небось, о себе черт знает что, нахватались обрывков из гегелей да кантов? Сейчас я вам мозги-то вправлю». Этот язвительный, иронический, почти ленинский прищур, выражавший интеллектуальное превосходство, и в дальнейшем был неизменной чертой нашего нового преподавателя философии, который, кажется, продержался дольше всех и действительно нас кое-чему научил.

Звали этого человека Михаил Юрьевич Мизулин. Здесь можно было бы добавить «однофамилец известных политических деятельниц», но в том-то и дело, что не однофамилец, а действительно муж депутата Елены Мизулиной и отец Екатерины. Правда, в те годы это семейство придерживалось не государственнической, а самой что ни на есть либеральной политической ориентации. Елена Борисовна была в Ярославле одной из самых заметных активисток партии «Яблоко», куда вступила, похоже, не без влияния мужа… Но это к делу не относится. В нашем случае либерализм был явно на пользу. Либералы — большие затейники в плане мозго…правства, и Михаил Юрьевич отлично ориентировался в современных (на тот момент) западных интеллектуальных течениях и жонглировал ими с завидной уверенностью, что и характеризовало его как хорошего преподавателя. Он в два счета раскладывал на лопатки зарвавшихся гопников-умников вроде нас с моим другом Коляном, тоже философом из заводских. После первого же занятия мы подошли к М.Ю. Мизулину и спросили, типа, слышь, пацанчег, ты с какого ментального района, за Фрейда что можешь пояснить?. Он с неизменной ухмылочной ответил: «А что он открыл, этот ваш Фрейд? Разве что самого себя». Это ошарашило, как удар по кумполу. Мы-то думали, что Фрейд это о-го-го, мол, психоанализ приходит на смену марксистской лошадке, а оказалось вон оно чо, приличные-то люди не только через Маркса, но и через Фрейда давно перешагнули. В общем, мы решили уважить этот авторитет и провокаций больше не устраивали.

Много каким философским хитростям научил нас М.Ю. Мизулин в отличие от прежних безликих шибздиков. Сам же он был тогда поклонником неопозитивизма, почитателем Карла Поппера. Если кто не знает этого учения - не пугайтесь, там все просто: теория, претендующая на научность, должна быть опровержима, иначе это что угодно, — догма, религия, целенаправленный обман, шарлотанство, — но не наука. В связи с этим припоминается стишок какого-то советского юмориста:

Был этот мир тревожной мглой опутан.

Да будет свет! И вот, явился Ньютон.

Но Сатана не долго ждал реванша:

Пришел Эйнштейн, и сделал все, как раньше.

Работает неопозитивизм и в общественных науках. Пока Карл Маркс писал свой «Капитал» (первый том этой книги увидел свет через более чем 20 лет после опубликования «Манифеста коммунистической партии», где заложены основы марксистских взглядов), западное общество изменилось. Люди, стремившиеся эффективно управлять государствами, придумывали инструменты более щадящие и эффективные, чем диктатура пролетариата (речь, конечно, не идет о фашизме и мировых войнах). Правда, до некоторых пор обманчивость марксистских идей была не для всех очевидна, и чтобы разувериться в них понадобился катастрофический эксперимент над огромной страной, затянувшийся на 70 лет, но в 1980-х вакцина начала работать. Любой потомок большевиков, доживший, вопреки резне, голодовкам и репрессиям до конца XX в. готов был голосовать за что угодно, только не за коммунизм. Недаром самые успешные либералы и самые лютые хапуги перестроечной и постперестроечной поры вышли из «авангарда рабочего класса» - верхушки КПСС. Яркий пример — Егор Гайдар, но и за другими далеко ходить не надо. В общем, вопреки словам Ленина, марксизм оказался самой что ни на есть догмой, такой же, например, как католицизм. Да, и тот и другой живы и поныне, но как специя на «политической кухне», а не как основное блюдо. Большевистская «Правда» оставалась таковой лишь до тех пор, пока у коммунистов была возможность корректировать ее жуткие побочные эффекты репрессиями и оргомными материальными вливаниями из казавшихся неисчерпаемыми богатств России. Теперь «правда» другая, но и она вполне может эволюционировать во что-то еще, но вряд ли деградирует до предыдущего состояния.

На все эти мысли меня навели мемуары Алексея Глебовича Смирнова «Заговор недорезанных», написанные в середине 2000-х и ныне уже подзабытые. В детстве этот автор вращался в среде художников, создававших картины в жанре соцреализма и демонстрировавших советское псевдоблагополучие: мудрые вожди, великие стройки, героические воины, могучие рабочие, дородные доярки, творческая интеллигенция… Но паренек, детство которого пришлось на 1950-е, видел и неприглядную изнанку этого творчества. Некоторые фрагменты упомянутого текста я и хотел бы процитировать.

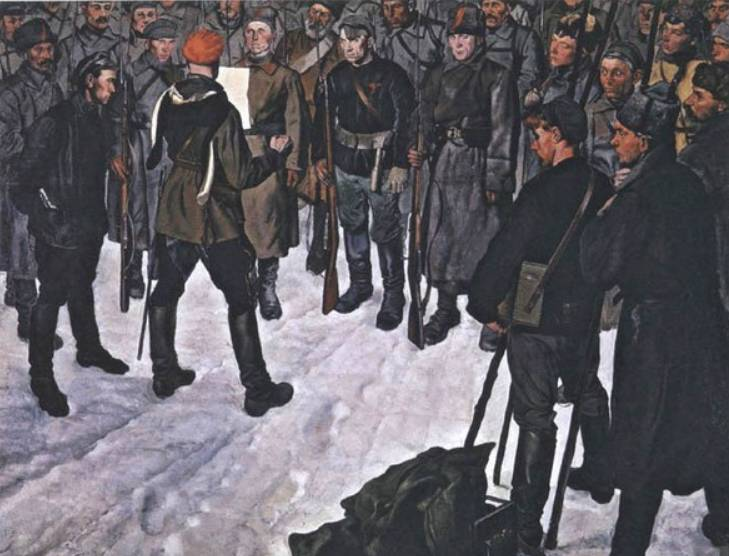

Для начала рассмотрим картину П.М. Шухмина «Приказ о наступлении» 1925 (1927?) г.

В просоветских описаниях она аттрибутируется так:

Пётр Шухмин <перебравшись в 1911 г. Москву> начал брать уроки рисования у известного русского живописца и графика, будущего доктора искусствоведения и профессора Всероссийской академии художеств Василия Никитича Мешкова (1867–1946), посещая его художественную мастерскую. Будучи опытным педагогом, Василий Никитич оценил природное дарование своего ученика, фактически дав ему базовое художественное образование.

Шухмину нравилось учиться в ВХУ, но закончить его было не суждено, поскольку в 1916 году студент последнего курса Шухмин ушел на фронт. Февральская революция

способствовала его выдвижению в члены полкового комитета, а Октябрьская революция застала его уже председателем полкового комитета. Благодаря большому авторитету среди товарищей в скором будущем солдаты избрали его командиром полка. Все годы Гражданской войны он был на передовой. О живописи пришлось на время забыть — Шухмин участвовал в боях против Краснова, Деникина, Врангеля, боролся с бандитизмом на Украине. Только после окончания Гражданской войны в конце 1921 года Петр Шухмин, демобилизовавшись, вернулся в Москву.

Воспоминатия Алексея Смирнова менее пафосны:

С германского фронта вернулся блестящий гврдейский офицер Петр Митрофанович Шухмин. Он был смел, за Галицию имел офицерского белоэмалевого Георгия… Шухмина послали на Восточный фронт воевать с Колчаком (он, как и многие кадровые офицеры, изменил присяге и стал служить красным). Вернувшись с фронта, Петр Митрофанович написал на грубой мешковине огромную картину «Приказ», на которой красный командир читает приказ кавалеристам. Морды и у командира, и у рядовых красноармейцев совершенно зверские и, по-видимому, правдивые. Поперек картины проходит шов от сшитой мешковины. После этой картины Шухмин стал классиком советской живописи, однако, хотя он и изменил и нанялся служить красным, ему в большевистской Москве стало тошно, и он по примеру Мешкова стал сильно пить водку.

Шухмин был петербуржец и помещик и любил писать картины из жизни Гоголя и натюрморты из цветов и фруктов. Он так и спился и умер с похмелья возле мольберта с кистью в руке. С Василием Яковлевым они дрались из-за Кати Мешковой, но Шухмин был гвардеец огромного роста, весь в шрамах от Первой мировой (он любил ходить в атаку в полный рост с одним револьвером и с сигарой в зубах). И он в конце концов вытеснил Яковлева из Катиной постели. Шухмин один раз даже впрямую грызся с Яковлевым, и они сильно покусали друг друга, как собаки. В последние годы Шухмин страдал запоями, и его периодически возили в психиатрическую больницу. Одна знакомая все уговаривала его съездить к ней на дачу под Звенигород, рассказывая, как там распускаются цветы и поют птички. Но Шухмин ей мрачно заявил: «Пока есть Канатчикова дача, я на другую дачу не поеду». И не ездил, регулярно употребляя водку.

Пить водку и предаваться тайным порокам — дело для художников обычное, но Советская-то власть обещала улучшить человеческую породу! Происходило же, как показывает история семьи вышеупомянутого художника В.С Мешкова, что-то обратное:

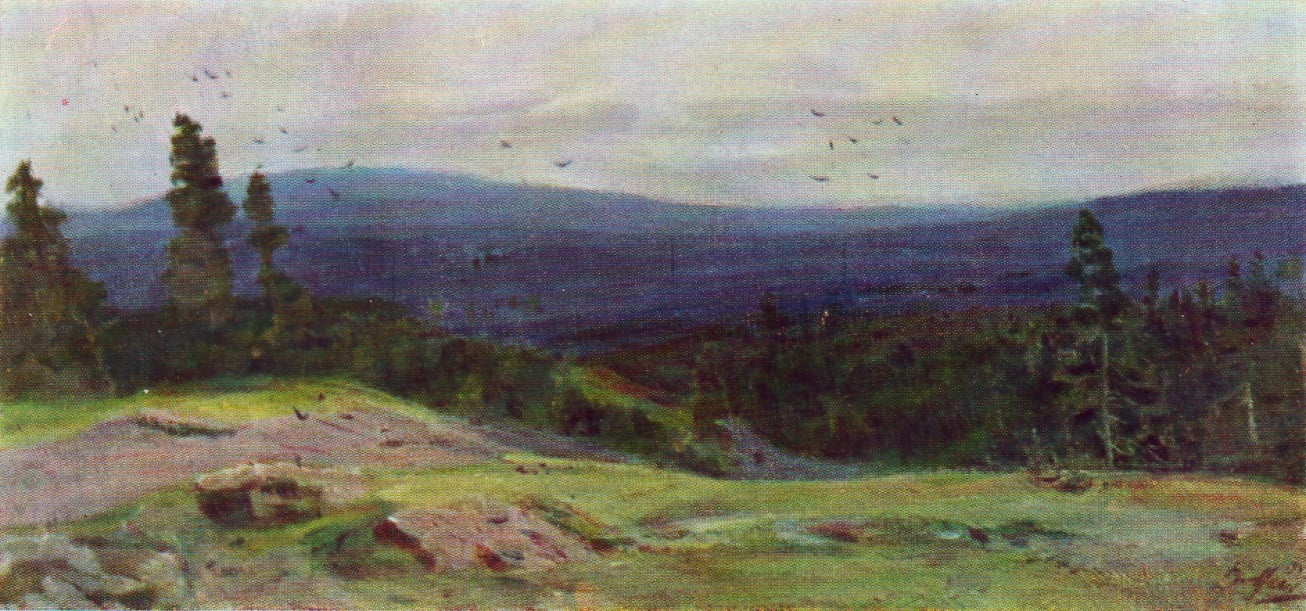

Точно так же, у мольберта, над ящиком спиртного, умер Василий Никитич Мешков. У него помимо дочери остался сын, Василий Васильевич, тонкий пейзажист русской школы. Он тоже носил бороду, но стриг ее и менее чудил, чем отец. Его сделали академиком, и его пейзаж «Сказ об Урале», за который он получил Сталинскую премию, висел в Третьяковской галерее. Мешков- младший постоянно ездил на Урал писать этюды, останавливаясь в самых дорогих гостиницах, и любил по семейной привычке мочиться с балкона на головы граждан (из-за чего у него были постоянные неприятности, его штрафовала милиция, но унитазы и писсуары он так и не полюбил). Василий Васильевич алкоголиком не был и водку почти не пил, но прожил недолго, в отличие от своего отца-долгожителя, скончавшись от обжорства и ожирения (он поедал котлеты целыми сковородами).

Общественный строй, при котором академик писает на головы граждан, как-то язык не поворачивается называть прогрессивным. Кстати, одному мне кажется, что картина слабая, и вообще никакой премии не заслуживает?

А вот еще одна история из жизни «недорезанных» большевиками художников:

Кафедрой рисунка там заведовал польско-украинский дворянин из Каменец- Подольска Михаил Иванович Курилко. Это был человек-легенда. Красивый, одноглазый, атлетически сложенный гравер из петербургской академии, он изъездил до Первой мировой всю Европу и собрал в Италии коллекцию мебели эпохи Возрождения. В молодости он был голубым гусаром в Австрии Франца-Иосифа и любил рассказывать похабные истории о своих успехах у польских и венских дам. Он вообще был скабрезным художником и, рисуя голых женщин, всячески вырисовывал складочки и волосики на их половых органах, а когда ставил две женские модели, то всегда в лесбийских позах, так что из мастерской выбегала, вся покраснев, жена Вертинского Лиля, которая тогда у него училась.

У Курилко был значок лауреата Сталинской премии, которую он получил вместе с композитором Глиэром за балет «Красный мак». Сталину нравился этот балет на революционную тему, где описаны события в Китае. Курилко со свойственным ему остроумием рассказывал об очередном заседании в Большом театре, на котором партруководство, как всегда, плакалось, что нет балета на современную тему. И тогда Курилко достал «Вечернюю Москву», прочитал вслух заметку о том, как белокитайцы захватили советский пароход, и обещал начальству за неделю написать сценарий на эту тему. Это, конечно, лучше, чем, как Тихон Хренников, ставить оперу «Мать» по Горькому (об этой опере москвичи говорили: «Слова матерные, музыка – хреновая») или плясать балет о Зое Космодемьянской, где ее среди прыжков вешают на сцене.

Еще пример о судьбах кое-как прижившихся в СССР «бывших»:

…До революции дом принадлежал мадам Ржевской, наследнице громкого имени князей Ржевских из дома Рюриковичей, утративших княжеское достоинство за раскол и оппозицию подлому с их точки зрения дому бояр Романовых. Хозяйка дома и мастерской художница Ржевская написала знаменитую картину «В веселую минутку», на которой изображен старик-столяр, пляшущий под гармонику с внучком. Эта картина одно время была национальным символом России. Ржевскую… лишили и дома, и мастерской, и, как говорили, она умерла от голода в дворницкой среди метел и лопат.

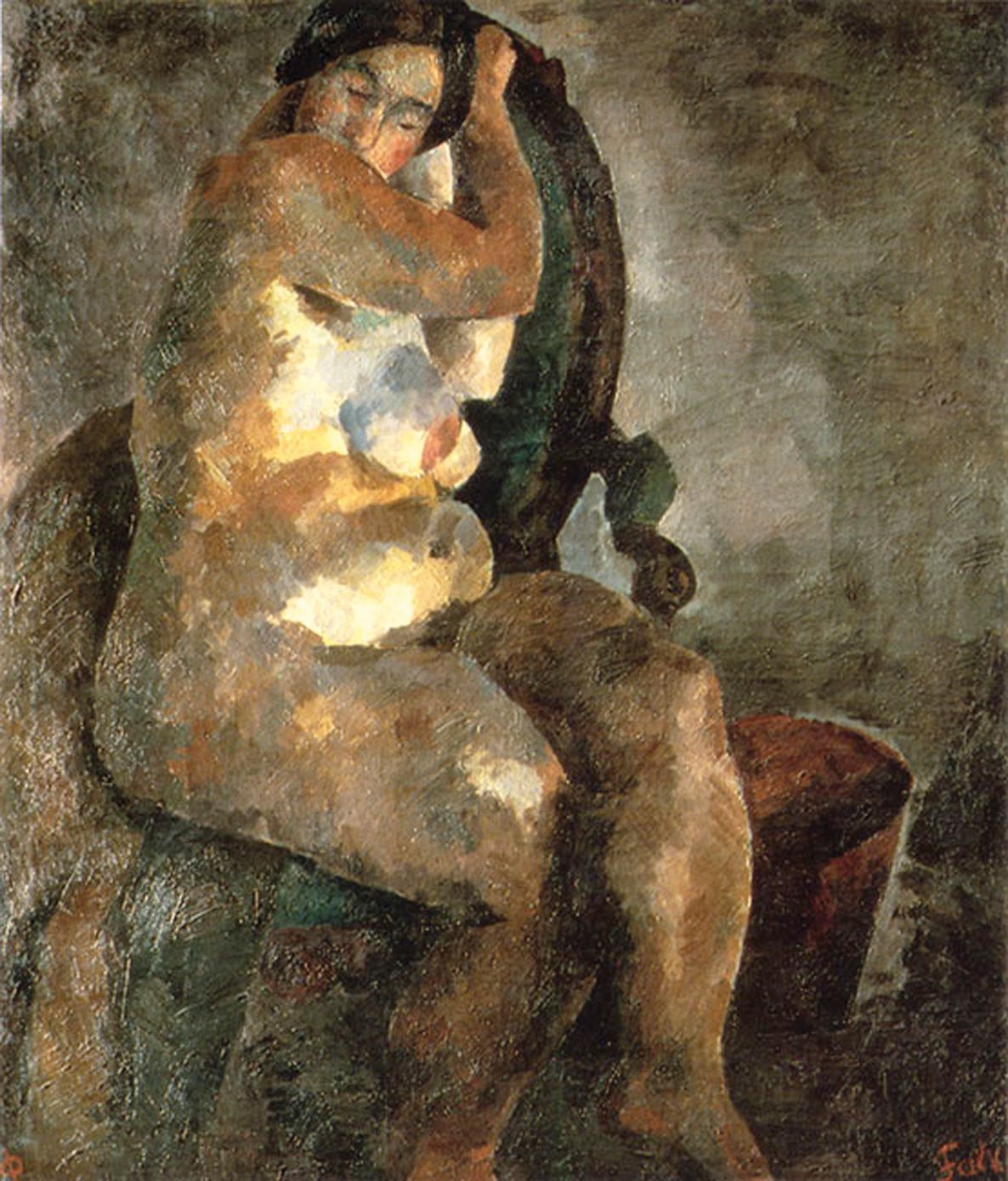

Небезынтересны в контексте темы «шероховатостей» соцреализма подробности, связанные с картиной, известной в околоинтеллигентских кругах как «Голая Валька», которая так взбесила в свое время Н.С. Хрущева (А.Г. Смирнов ведет речь об утрате в советской живописи навыков рисования человеческого тела):

Из-за холода в студии писать обнаженные тела было невозможно, поэтому несколько лет ученики рисовали только портреты, включая поколенные. Однажды в студию пришла натурщица из ВХУТЕМАСа, некто Осипович, которая согласилась позировать обнаженной при любой температуре. Ее смолоду ваял Коненков, и ее тело украшало многие музеи мира. Но к революции Осипович постарела, пустые, фиолетовые от холода груди висели почти до пупа, зад был синего цвета. Она позировала в нетопленом ВХУТЕМАСе Фальку и его ученикам, и он правдиво написал с нее свою «Обнаженную», так возмутившую своим безобразием Хрущева на юбилейной выставке МОСХа. Изображая фиолетово-синюю Осипович, Фальк был правдив. В то время, когда мы учились, она, уже глубокая старуха, позировала для портретов, но считала, что может позировать обнаженной до самой смерти, и все норовила раздеться. Она так и скончалась на подиуме, задремав во время сеанса и уже мертвая упав со стула. Верная слуга и помощница художников, мир праху твоему!

Когда Осипович залезла на подиум в мастерской Чемко, Кардовский предложил сделать с нее несколько набросков в разных позах, потом сам лично заплатил натурщице, учтиво сказав: «Мадам, я все-таки не могу допустить, чтобы вы так мерзли», проводил ее до двери на лестницу, низко поклонился и попросил больше не приходить. Своим ученикам он сказал: «Господа, я понимаю, что эта женщина в современной Москве стала почти что эскимоской, но я не могу оскорблять ваши идеалы вечной женственности рисованием такого безобразного посиневшего тела, как из анатомического театра».

Да, разрушить до основания старое, формировавшееся столетиями мастерство рисования - дело не хитрое. Восстановить же (если, все-таки, додумались хотя бы до того, что надо восстановливать), получается порой с большим трудом:

Хорошо рисовать фигуры последние ученики Кардовского так и не научились. Единственным, кому это удалось, был нижегородец Василий Прокофьевич Ефанов, юркий господин с пятью сталинскими медалями, звеневшими на лацкане пиджака. Как говорили, он был страшный бабник и заводил себе самых модных женщин из ресторанов, которых постоянно рисовал голыми. Среди них были околокремлевские дамы, а сам он входил в окружение Генриха Ягоды и других красных вельмож. Ефанов много раз женился, разводился, снова женился – и все время на красивых женщинах, как-то связанных с большевистской элитой, придворным живописцем которой он и был, писал портреты их жен и любовниц, одетых и обнаженных. Его живопись была светлой, хлесткой, пустой, но мастеровитой. С одной из не то жен, не то любовниц у Ефанова на почве эротики случилась какая-то очень грязная история, которая могла бы закончиться уголовным делом, но его отмазали. Был большой групповой портрет Сталина с передовиками производства, где позади Сталина стояло много других вождей, помельче. Так вот Ефанова заставляли замазывать их физиономии по мере их ликвидации. Особенно близок был Ефанов со Ждановым и его окружением. Папаша признавал Ефанова как мастера, но боялся как выдающегося развратника и человека, близкого к Кремлю.

Еще пример утраты мастерства:

Писать светло, как Иогансон, Соловьев не умел, он все несколько темнил под стариков, а вот «Допрос коммунистов» и «На старом уральском заводе» Соловьев по старой колчаковской службе и дружбе сколотил Иогансону, умело прорисовав фигуры. В мастерской Иогансона никаких сто'ящих картин не было, портретов тоже, только пестрые букеты и салюты на Красной площади – все цветно, красиво, французисто и ярко. Рисовать фигуры Борис Владимирович фактически не умел.

Казалось бы, что здесь такого, ну, помог художник художнику. Шишкин вон тоже не умел рисовать медвежат. Так Шишкин и за картины не своего жанра не брался, так что случай с медвежатами уникален. А вот советский художник Иогансон не умел рисовать людей, но был в хороших отношениях с Советской властью, и, чтобы не испортить их, берется не за свое дело. Художник Соловьев умеет рисовать людей, но не желает сотрудничать с Советской властью, и вынужден это делать через посредника. По-моему, в искусстве такого быть не должно.

И еще один эпизод, иллюстрацию к которому не привожу, чтобы не затеняла остальные, зато прилагаю гиперссылку, перейдя по которой можно узнать много удивительного об одном из величайших шедевров соцреализма:

Мой отец… не любил… левых студентов ВХУТЕМАСа, пламенных революционеров, поклонников Ленина и Маяковского и с ужасом рассказывал, как автор будущего портрета Сталина «Утро нашей Родины» Федька Шурпин по утрам вешал сушить на бельевой веревке использованные им презервативы. У них была там своя общага, где они предавались свободной любви. Этот Федька Шурпин достал роскошную резную раму с купидонами от проданной из Эрмитажа картины Тициана «Венера перед зеркалом», и он в эту раму вставил написанный им портрет Ленина на фоне алых знамен.

Все вышеизложенное — не только очернительство и смакование скабрезностей, хотя, как я отдаю себе отчет в том, что использование таких приемов — лучший способ привлечь внимание к теме (работал в газетах, да). Это констатация фактов, вопиющих о несоответствии целей, заявленных большевиками, практическим результатам. Алексей Смирнов, кстати, в своих воспоминания «дает прикурить» не только Советской власти, но и белым, и немцам, а помимо художников — и представителям других творческих профессий:

Чехов умер сравнительно молодым, связавшись с неутомимой в постели немецкой кобылой актрисой Книппер, и большинство его персонажей дожило бы до большевистского переворота и было бы расстреляно чекистами в их ненасытных и емких до насильственной смерти подвалах. Так что будь реальным такой Гуров, ему бы чекисты проломили затылок своей свинцовой пулей – единственным аргументом победившего пролетариата. А вся родня его жены Книппер стала агентами Лубянки, включая саму Ольгу Чехову, которой целовали ручки и Гитлер, и Геббельс и которую как своего суперагента так любил генерал НКВД Судоплатов. А сама усатая мегера Книпперша, внешне очень похожая на мадам Боннер, вместе с малороссийским помещиком Немировичем лебезили перед Сталиным, Ежовым и Берией за ордена с красной звездой – символом Люцифера. … Академика Лихачева команда Горбачева очень умело использовала, прикрывая им свое немыслимое воровство. В бесконечные сериалы «бандитского Петербурга» с семьей Собчака и всех прочих нынешних «питерцев» академик Лихачев очень даже хорошо вписывается как… выживший из ума интеллигент и свадебный генерал, почему-то решивший, что вдруг вот так, за здорово живешь, бывшие коммунисты будут возрождать традиционную Россию, а он будет обучать матерых воров и бандитов идеалам русского гуманизма и народнического правдолюбия. Лихачева держали в собчаковской конюшне как козла для успокоения маразменной советской телепублики, которой он часами рассказывал свои байки про тюрьмы и лагеря, подслеповато предсмертно щурясь и уговаривая своих слушателей не делать людям зла.

Впрочем, остальную чернуху каждый может прочитать самостоятельно, перейдя по ссылке.

При «коммунизме», как выясняется, человеческие и общественные пороки никуда не улетучились, а, пожалуй, еще и усилились, а значит теорию Маркса можно считать опровергнутой. Вера в коммунизм сама по себе не преступна. Есть же, в конце-концов, чудаки, до сих пор пытающиеся построить вечный двигатель. Не в тюрьму же их за это сажать? Другое дело, что реализация идеи всеобщего равенства на практике со времен Савонаролы (а то и какого-нибудь Гая Мария) приводила всегда к неприятным последствиям, которые приходилось исправлять следующим поколениям.

Да, общества, построенные на опыте, а не на теориях (т.н. «буржуазные»), полны таких же гадостей и жестокостей, какие бытовали во времена СССР. Есть на «загнивающем Западе» и тайные полиции, калечащие людей, и одурманивание масс, и извращения, и экологические преступления и все, что угодно. Нет только одного: обещаний построить в будущем идеальное общество, состоящее из совершенных людей, хотя стремление к этому более-менее поощряется. Большевиков никто за язык не тянул. Захватив власть в не самой развитой европейской (теперь уже… евразийской) стране, они обещали избавить доверившиеся им народы от социальных язв. За 70 лет эти болячки, «наследие проклятого царизма» не только не были уничтожены, но и приняли какие-то чудовищные, резистентные свойства. Проявилось то, что раньше если и было, то не торчало наружу, и что в других странах осталось в прошлом. В постсоветском обществе, наследнике СССР, уж если завелось экономическое хищничество, то абсолютно беспардонное, если индивидуализм, то по полной программе: «человек человеку волк», «выживает сильнейший», «моя хата с краю», если безвкусица, то на уровне Эллочки-людоедки. Создателей СССР надо бы спросить: ну, не успели вы вывести новую породу людей, так улучшите, хотя бы прежнюю, исполните задуманное хотя бы частично. На что потрачены годы и ресурсы в астрономических количествах? Если под улучшением понимать истребление не вписывающихся в какой-то стандарт, то да, кое-каких результатов достичь удалось, а так, по общечеловеческим меркам никакой улучшенной породы не получилось. Получилось жестокое племя, которое впору брать за ручку и водить в детский садик, чтобы с нуля вспоминали основы обычной морали, замененной в наших головах на синтетику марксистско-ленинских инсинуаций.

Есть проекты, которые не завершены по причине нехватки ресурсов. Ну что-ж, здание обанкротившегося НИИ и впрямь целесообразно отдать арендаторам под офисы. Такое случается и на Западе. Но у тех, кто на месте взорванного Храма Христа Спасителя сначала пытался возвести циклопический Дом Советов, потом режет уже приобредшую очертания конструкцию из немыслимо дорогой стали на противотанковые ежи, потом этот же фундамент превращает в бассейн, и в конце концов восстанавливает на том же месте… Храм Христа Спасителя, — у них явно что-то с головой, и когда они говорят: «В прошлый раз не получилось, но мы тут кое-что уточнили, давайте еще разочек попробуем», надо спокойно, коротко и с полной уверенностью ответить: «Нет». Пусть ужасные черты советского прошлого останутся нашим, российским «скелетом в шкафу». К сожалению, желающих вновь выманить его оттуда в последнее время стало пугающе много.