Чудо голодания

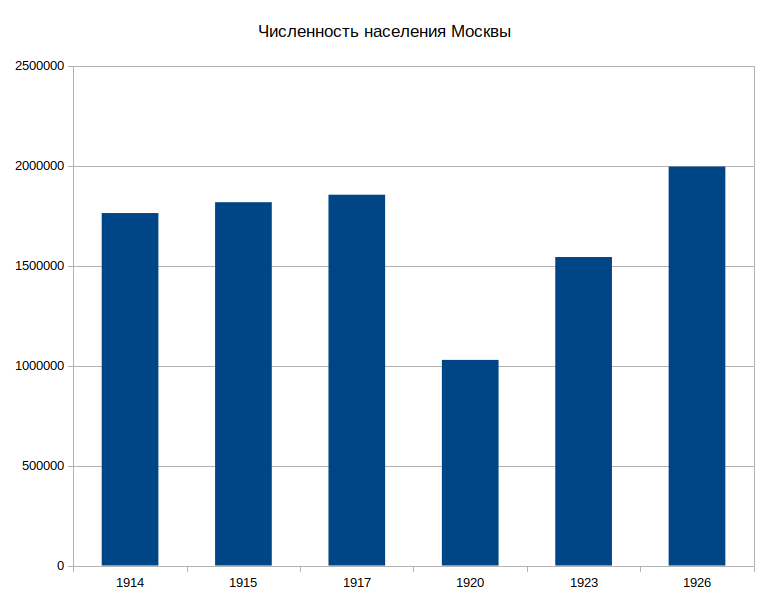

Вот простой и понятный график, из которого видно, насколько сильно уменьшилось население Москвы к концу периода Военного коммунизма (1920 г.), и как уверенно оно стало расти с введением нэпа.

Однако текст будет не о благотворности новой экономической политики, а о том, что масштаб этого графика слишком приблизителен. Хотелось бы видеть показатели с интервалом не в 3 года, а хотя бы в полгода, а лучше помесячно. Историки и статистики могут возразить, что времена тогда были лихие, демографические данные записывать было просто некому. С этим нельзя не согласиться, поэтому будем ориентироваться не на числа, а на впечатления, почерпнутые, из дневников, которые вели жители пустеющего города. Таких записей сохранилось немало, причем сообщения оставили люди вполне заслуживающие доверия. Например, выдающийся русский писатель Иван Алексеевич Бунин и супругой Верой Николаевной хоть и жили в 1919 году в Одессе, но старались следить за ситуацией в голодающей Москве по вестям от родных.

Вот что сообщал из большевистской Москвы об обстановке, сложившейся там к середине 1919 г., брата писателя Юлий Алексеевич:

Мы, слава Богу, живы и здоровы. […] Начиная с 10 августа и до сих пор почти ежедневно бывает у меня доктор. В ноябре у меня случилось кровоизлияние, вместо мочи обильно пошла кровь, которая вскоре была приостановлена. […] Общее самочувствие в физическом отношении у меня удовлетворительное. Только сильно похудел. Так, например, твое пальто теперь для меня широко.

Исхудание происходит отчасти на почве болезни, а отчасти на почве плохого питания, главным образом недостатка жиров. […] Но меня за минувшую зиму не столько угнетали высокие цены на продукты, сколько холод. С Рождества до самой Пасхи у меня в квартире было не более 3-4 градусов выше нуля. Приходилось спать, не раздеваясь, заниматься не было возможности — руки коченели.

Замерз водопровод и канализация. От всего этого осталось впечатление кошмара какого-то. […].

Чтобы не слишком расстраивать родных, а также подстраховаться на случай перлюстрации, Ю.А. Бунин делает пару реверансов в адрес советской власти:

Существует здесь союз Советских журналистов с разными секциями. Наш «Союз журналистов», как и «Общество деятелей периодической печати» замерло. Зато возник «Союз Писателей», в который вошли лучшие литературные, журнальные и научные силы. Председателем состоял раньше Гершензон, а теперь Бальтрушайтис. «Союз» оказывает многочисленные услуги. Все мы зачислены в I-ую категорию, имеем охранные грамоты на помещение, получаем по дешевой цене 262 муку (по два с половиной пуда за 100 р), картофель и др. продукты… Советская власть относится с сочувствием и покровительствует «Союзу».

Во всех советских учреждениях работает масса интеллигенции. Кооперативные учреждения, находящиеся теперь под контролем советской власти, также заполнены интеллигенцией. Много устраивается теперь всевозможных съездов: в одном из них, статистическом, — бывал и я. […] Я надеюсь получить какую-нибудь домашнюю статистическую работу.

Как всегда к концу сезона, чувствуется утомление, хотелось бы отдохнуть где-либо. Будущая зима страшит особенно.

Казалось бы, жить можно, творческие работники не совсем уж брошены на произвол судьбы, но скольким власть могла помочь такими сочувственными эксклюзивными пайками в миллионном городе? Десяткам? Сотням? Да и найти подходящую работу брат писателя, видимо, так и не смог. Из письма Ю.А. Бунина видно, что вся жизнь тогдашних москвичей состояла из забот о пропитании, отоплении, страха перед репрессиями.

Ю.А. Бунин мог рассчитывать на поддержку советской власти, поскольку в 1899 г. помог молодому Ленину опубликовать несколько статей в журнале «Начало». Тем не менее, в июле 1921 г. брат писателя скончался в Москве в возрасте 64 лет.

Через несколько недель после письма от Юлия Алексеевича супруги Бунины получили вести из Москвы не по почте, а с оказией. Привожу длинную цитату из дневника Веры Николаевны от 20 июля 1919 г., детально описывающую столичную тогдашнюю ситуацию:

<Вернувшийся из Москвы> Владимир Осипович <Недзельский> говорит: «Все благополучно». Тогда мы переводим дух и идем в наши комнаты. Вл. О. дает нам письма. Мы их конечно, только бегло просматриваем и просим рассказать впечатления его о Москве и о наших.

Впечатления сильные. Недоедание, если не сказать больше, сильнейшее. Люди все так похудели, что даже трудно себе вообразить, — зима была необыкновенно тяжелая: не топили домов, в некоторых квартирах температура была чуть ли не ниже нуля, а приспосабливаться еще не научились, теперь придумывают что-то для будущей зимы.

Многие больны «волчьим аппетитом», вечно хочется есть, особенно страдают этим мужчины. Люди перестали ходить друг к другу в гости.

— Ваш брат, Дмитрий Николаевич, прямо сказал мне: Простите, но я вас не приглашаю к себе — у меня положительно нет возможности предложить вам чашки чаю. С Вашими родителями я раз обедал в той столовой, где они питаются, но что это за обед?.. Словом, материальное положение ужасно…

— А какой вид у мамы, очень худа?

— Да, такая милая подвижная старушка…

Владимир Осипович и не подозревает, что этой фразой он пронзает мне сердце. Год назад, когда мы уезжали из Москвы, мама была еще пожилой дамой, слово старушка ей совсем не подходило. Я сразу поняла, что она сломилась за этот год…

Мы долго сидели и слушали. Вл. Ос. каким-то чудом избег двух крушений. […] Поручение он свое выполнил прекрасно, месяца два будут они сыты…

На политическое положение он смотрит хорошо, надеется, что Деникин победит. — «Все разлагается. Красноармейцы и те недовольны […]».

Посидев до возможного времени, ушли. Мы принялись читать письма вслух. Делаю выписки из них. Вот из письма мамы:

«Пережито много тяжелого и вспоминать даже не хочется. Решила, что человек такая собака, что и не то переживет. Сейчас все таки жизнь кажется раем, по сравнению с зимой и весной… Я как-то привыкла к страданиям, что отношусь ко всему покойно. […] Я своих вещей продала тысяч на пять во время болезни папы и все потратила на него. С твоими деньгами я думаю поступить так: возьму себе половину и постараюсь сохранить их для тебя, и только тогда ими воспользуюсь, если буду так голодать, как голодала осенью. […] Хлеба нам не дают пятый день. Ехать на Сухаревку ни папа, ни я не можем, да и хлеб стоит 45-50 р. фунт. Придется пить чай, да и то без сахару. Не правда ли веселенькая жизнь? [… ]»

А вот из письма брата:

«Кое-что изменилось. Изменились цены на продукты. Чтобы быть мало-мальски сытым нам приходится проживать около 10000 руб. в месяц: изменилось количество продуктов, попадающих в наши желудки. И, если пока не было дня, когда мы ничего бы не ели, то потому лишь, что спускаем все, что имеем — занавески, костюмы, платье, посуду (цены на все вещи достаточно высоки). Но случалось уходить на службу утром и не евши. […]

Изменились родители. Похудели, постарели лет на пятнадцать, сгорбились, изогнулись, изнервничались. Папа болел всю зиму. Живя в температуре двух градусов, не имея нужного питания, он болел на почве истощения. Болезнь превратила его в глубокого старика. […] Болезнь папы не единичное явление. Такой болезнью страдают многие.

Многие старые люди впадают в детство и со многими мне приходится возиться на службе, изыскивая способы придумать им работу. […] Да, старым людям сейчас трудно и плохо жить. Молодых в Москве мало. Я не говорю о детях. Но тем молодым, которые остались здесь и которые все же не могут безучастно относиться к страданиям себе подобных, невыразимо тяжело, и они, молодые, изнашиваются, стареют. Износился, постарел и я. […] Неужели настанет момент, что я когда-нибудь буду иметь возможность отдохнуть и набраться сил, увидеть южное солнце?

Проследить тяготы московской жизни тех лет непосредственно и в более широком временном диапазоне, позволяют дневники профессора Московского университета Юрия Готье. Он не только был одним из самых авторитетных ученых своего времени (доктор исторических наук, специалист по истории Смутного времени и эпохе первых Романовых), но и обладал хорошими связями в среде московской интеллигенции, во властных структурах. Занимая пост директора Румянцевской библиотеки, ставшей затем основой для Библиотеки имени Ленина, он иногда имел дело даже с заявками, поступавшими от первых лиц большевистского государства, в том числе Троцкого, Луначарского и даже самого Ленина. Это давало профессору возможность не только фиксировать факты письменно, но и анализировать события. Вот как Юрий Готье описывает процесс запустения Москвы:

2 декабря 1918 г.

8-я смерть за один месяц. Испанская болезнь, общий упадок, от которого страдают все, плохое питание и холод — делают свое дело. Москва не только разбегается, но и вымирает.

Интересно, что среди причин гибели столичных жителей называется не характерный для России времен гражданской войны тиф, а испанский грипп, который, казалось бы, свирепствовал в основном в Западной Европе.

9 января 1919 г.

Призраки голода надвигаются все ближе и теснее. Сегодня прошелся по Москве и как-то особенно проникся ужасом от этого мертвого, убитого города; одна мысль — бежать, и более, чем когда-либо, я укрепляюсь в мысли, что надо готовиться к отъезду.

Подтверждая вышеприведенное наблюдение из дневников Веры Буниной о том, что все разлагается, что красноармейцы и те недовольны, Юрий Готье пишет:

15 января 1919 г.

Упорно говорят о выводе красноармейских частей из Москвы во избежание голодного бунта; они <большевики> сами пишут о катастрофическом положении продовольствия.

Для добычи съестного москвичам, у которых еще оставались какие-то силы, приходилось совершать поездки в сельскую местность чтобы буквально на собственном горбу привезти домой несколько мешков овощей, муки и т.п. Это явление так и называлось — мешочничество. Не минуло оно даже таких «бывших», как Марина Цветаева, которая описала свои мытарства по тамбовским деревням в прозе «Вольный проезд». Профессор Юрий Готье тоже наведывался в провинцию и на окраины за элементарной едой. При этом нужно было не только ездить в переполненных, загаженных поездах, но и добираться пешком до вокзалов и обратно, причем с грузом в руках или за спиной, поскольку городской транспорт был парализован:

23 января 1919 г.

…самый факт путешествия так далеко за столь малым характерен для нашего времени, но путешествие по Москве в деловое время утром еще раз произвело на меня ужасное впечатление — вероятно, нашествие Чингис-хана приблизительно так влияло на города, которые ему подвергались: все окна заколочены, все убито, все прекращено; не скоро удастся все исправить и привести в порядок тем, кто будет призван это сделать.

Между тем цены на продовольствие росли. Несмотря на это, добывать пропитание становилось все труднее:

30 марта 1919 г.

…страна гибнет и будет гибнуть далее, потому что одни не умеют извлечь ее из пропасти, а другим выгодно оставлять Россию в дыре. Мука достигает 1500 рублей за пуд; вот он, тот настоящий неприкровенный голод, который нам приходится переживать. Все заботы направлены только на то, чтобы не умереть с голода; пока все как-то с этим справляются, но с каждым днем это становится все труднее.

5 июля 1919 г.

…в Москве может оказаться настоящий, действительный голод; происхождение его понятно — подвоза с юга сейчас быть не может, так как все остатки транспорта заняты военными грузами.

Одним из решений, с помощью которого можно было спасти жизнь своей семьи, был отъезд за границу. Сам Юрий Готье мог бежать сравнительно легко, но он нес ответственность за больную, ослабевшую от голода и холода жену и маленького сына:

4 ноября 1919 г.

Остается добиваться одного — выпуска за границу. Если доживет кто-нибудь до этого момента, да будет ему благо. Но — увы! — кто из нас доживет до весны?

Свидетельств разрухи 1919 г. и следующих лет в дневниках Юрия Готье еще много, поэтому я вынес их в приложение.

Принес ли 1920-й год какое-то облегчение жителям Москвы? Нет, не принес:

16 ноября 1920 г.

В воскресенье были поминки по Л.М. Лопатине. В большой аудитории Психологического института была публика похожая на старомосковскую. Поминали милого Л.М., олицетворявшего старый Московский Университет, старую цивилизацию, старые особняки между Арбатом и Пречистенкой. Это была настоящая панихида по навсегда умершей Москве.

Не лучше прошел и 1921-й. Ко всему прочему добавилась гиперинфляция. Большевистское государство начало лихорадочно печать деньги, которые мгновенно обесценивались, но их все равно не хватало:

27 мая 1921 г.

Положение с хлебом обостряется. С тревогой приходится думать о ближайших месяцах.

14 ноября 1921 г.

Вновь надвигается кризис безденежья, точнее, отсутствия «госзнаков». Опять нигде не платят; мне должны «миллионы», и ниоткуда их нельзя получить. Хлеб — 4000; масло — 40 000; молока кружка — 5000. В Петрограде дороговизна еще большая.

Продолжает вымирать старая интеллигенция:

8 декабря 1921 г.

За эти дни произошло печальное событие. Умер дядя Эдуард Владимирович, профессор Высших Женских Курсов (2-го Университета)… Со смерти своей жены в 1915 году он отчудился от жизни; революция окончательно развила в нем taedium vitae [отвращение к жизни (лат.)] . Он говорил не раз, что на все окружающее он смотрит как человек уже умерший.

Но что это? Как голубь, выпущенный Ноем из ковчега и вернувшийся с зеленой ветвью, в дневниках Юрия Готье появляется добрая весть:

31 декабря 1921 г.

Типичный случай: заведующий административным управлением Наркомпроса, жид-мальчишка Невельсон, желая поместить свою мамашу, захватил помещение Московской Секции Академии Материальной Культуры. Управление научных учреждений, боясь Невельсона или не желая портить отношений, в ус не дует, чтоб помочь обиженному учреждению. Хожу и хлопочу. Оптимисты ожидают каких-то декретов. Большевики пишут о том, что кто-то хочет их признать. Закончен еще один год русской смерти.

Что в этом сообщении обнадеживающего? «Жид-мальчишка Невельсон» вряд ли стал бы обеспечивать свою мамашу солидным московским жильем, если бы не был осведомлен о грядущих улучшениях. И действительно, в беспросветную до того момента жизнь семьи Юрия Готье в начале 1922 г. возвращаются маленькие радости:

5 января 1922 г.

Рождественские приготовления в нынешнем году шире и больше, чем в прошлых. Во-первых, больше денег; во-вторых, все можно купить, поэтому готовится елка и куплен гусь.

В записях профессора за первые месяцы 1922 г. упоминаются уже совсем другие беды: галопирующая инфляция, резкий рост преступности, в первую очередь грабежей, но голод и связанное с ним вымирание как основные проблемы московского бытия уже не фигурируют столь часто.

Обстановка в Москве во второй половине 1922 г. в дневниках Юрия Готье не отражена. Вести такое откровенное бытописание было тогда небезопасно, поэтому профессор передал свои бумаги одному американцу, который благополучно вывез их в США. Там этот исторический источник был поставлен на полку в каком-то архиве и… простоял в безвестности до 1980-х гг. Возникает даже подозрение: уж не сфабрикованы ли эти дневники? Впрочем, это не важно, потому что свидетельств о московском вымирании 1918-1921 гг. и без того сохранилось достаточно. Впечатления можно получить, например, из повести А. Мариенгофа «Циники» и, конечно, из ставшего классикой фильма «Собачье сердце» В.В. Бортко. Кстати, как раз в тот момент, когда профессор Готье закончил вести свой дневник, в Москву после мытарств по дорогам гражданской войны приезжает Михаил Афанасьевич Булгаков, который сразу начинает вести свои записи, подтверждающие вышеописанную картину: да, в Москве жить все еще трудно, но уже можно выкрутиться, хоть и тратя на это все свои молодые силы без остатка. Однако странное дело: в дневниках Булгакова сразу же во весь рост встает вопрос, который с легкой руки писателя стал устойчивой идиомой — квартирный.

Приехав в Москву и кое-как «зацепившись» у родственников, М.А. Булгаков начинает судорожно искать хоть какое-то жилье, где можно хотя бы ночевать. Помогло фантастическое везение. Будущий классик в отчаянии решился обратиться с просьбой об улучшении жилищных условий к кому-нибудь из самых авторитетных большевиков и выбрал, почему-то, Н.К. Крупскую, а та возьми да и подпиши ходатайство. Получается, именно этой старой большевичке мы обязаны булгаковским музеем-коммуналкой на Садовой.

Я пишу свои лонгриды чаще всего без начального плана. Обнаружив набор парадоксальных фактов, я просто рассуждаю письменно. Этот процесс напоминает анекдот о том, как делают сувенирные корабли: «В бутылку засыпают силикатного клея, палок, тряпок и прочей дряни и долго трясут. Получаются разные удивительные фиговины, иногда корабли», но этот текст я начинал писать заранее зная, чем закончить.

Взглянем еще раз на график, размещенный в самом верху. Он свидетельствует о том, что с 1917 по 1920 гг. численность населения Москвы уменьшилась примерно на 800 тысяч человек. Для сравнения, в городе Ярославле, в котором я родился и вырос, в лучшие советские времена обитало тысяч 750, т.е. население целого областного центра в послереволюционной Москве удивительным образом «растворилось» за 3 года. Я не говорю «вымерло», поскольку многие жители, конечно, разъехались по деревням, чтобы спастись от голодной смерти, но даже если половина или треть «исчезнувших» дореволюционных москвичей не дожила до естественной смерти в силу голода, болезней и репрессий, то это иначе как геноцидом назвать нельзя, не говоря уже о разрушении материальных ценностей.

Для того, чтобы прийти к этому выводу, столь длинный текст не нужен. На графике все и так видно, но мое наблюдение несколько тоньше. Статистика оперирует стандартными периодами, в данном случае трехлетними: 1917, 1920, 1923. Кстати, график показывает, что в дореволюционной Москве был устойчивый рост населения, несмотря на Первую мировую войну, да и данные по Российской империи доступны с интервалом в год, а не в три.

В годы Военного коммунизма большевистскому правительству было, конечно, не до статистики, но это не делает менее интересным вопрос: а что, если пик вымирания пришелся не на 1920 год, а наступил несколько раньше или позже? Из дневников Юрия Готье видно, что голод, холод и болезни выкашивали население Москвы и в течение всего 1921 г. Получается, что если численность сокращалась со скоростью примерно 250 тысяч в год, то к концу 1921 года она уменьшилась до… 800 тысяч человек, т.е. более чем вдвое от дореволюционного уровня!

Это не самое изумительное. В 1923 году, когда М.А. Булгаков маялся «квартирным вопросом», численность населения Москвы составляла уже… 1,5 млн. человек, т.е. опять изменилась примерно вдвое, только на этот раз не в минус, а в плюс! Не могли доходяги (в основном старики), пережившие разруху, за 2 года столько нарожать. Значит, понаехали? А кто, интересно, если области вокруг Москвы были выкошены знаменитым голодом? Может, вернулись разбежавшиеся по деревням бедолаги? Вряд ли. За время их отсутствия деревянные дома, в которых они обитали, просто разобрали на дрова, так что шансов «прописаться» у них было не больше, чем у бывшего киевлянина и белогвардейца М.А. Булгакова. Вот такая демографическая загадка: голодное вымирание в Москве обернулось перенаселенностью за считанные месяцы. Это ли не явленное большевистской властью чудо?

Приложение. Выдержки из дневников Юрия Готье

Дневники Юрия Готье — не слишком известный источник, не в последнюю очередь в силу их недостаточной политкорректности. Автор, пребывавший в многолетней ярости от происходившего в первые годы советской власти, не стеснялся проклинать евреев, которых было немало в тогдашних властных структурах, без обиняков называя их «жидами», что, конечно же, не к лицу образованному человеку. Да и русских профессор не жаловал, не упуская случая назвать титульный этнос «свиньями» и «гориллами». Уж такие были времена:

5 ноября 1919 г.

Хлеб поднялся до 150 рублей. Везде все отнимают; газет я не читаю, потому что они скверны. Здоровье жены ухудшается. Железные дороги останавливаются. Возникает призрак голодной смерти. А.И. Я[ковлев] передавал сейчас, что некоторые шишки в комиссариате открыто сознают, что все прогорело, но добавляют: «Но…» Из-за этого «но» мы все погибаем.

8 ноября 1919 г.

Я начинаю думать, что нас оставят гнить в блокаде неопределенное время, в течение которого вымрут 4/5 цивилизованных русских людей, оставшихся в большевицком плену. В конце концов бывшая Россия все-таки, как спелый плод, упадет в объятия международного капитала.

10 ноября 1919 г.

Единственные думы: прокормиться, подлечить жену и протерпеть до весны. Скучно, пошло, гадко. Жизнь и деятельность замирают почти везде. Сегодня смотрел на Архив Иностранных Дел и на наш Музей — глаза бы не смотрели. В старое здание Университета переводят тифозный госпиталь: еще новый способ убить Московский Университет.

13 ноября 1919 г.

Вопрос о продовольствии заслоняет все остальное, кроме вопроса о топливе. Сущность дела заключается в том, что большевики, не имея никаких запасов, решают закрыть все учреждения, думая этим сэкономить топливо для железных дорог, для которых у них нет дров. Движение замирает даже на железных дорогах. Вследствие этого мы сидим без дров, как в Музее, так и в Университете, и, наконец, дома. Единственно, когда себя чувствуешь прилично, это сидя вечером дома в одной комнате, которую отапливаем при помощи железной печурки. Тогда горе и заботы временно отходят на задний план, и их как будто забываешь, но утром они вновь овладевают с большей силой.

14 ноября 1919 г.

…положение безвыходно; мука стоит 6—7 тысяч, мясо 150 рублей, яйца 330 рублей десяток. Купив вчера 10 яиц и 4 фунта мыла, мы истратили 1000. Говорят, что закрываются лекции на всех гуманитарных факультетах; пока только на время, до весны, с сохранением содержания. Интересно, как все это будет завтра.

17 ноября 1919 г.

На нас ополчается само небо. Сегодня с утра метель и вьюга, как в добром феврале. Можно себе представить, как это должно отразиться на состоянии железных дорог, а следовательно, и на нашем продовольствии. Хорошо бы, если эта разруха отозвалась бы и на большевиках; но в данном случае — их агония есть и наша агония. В нашей квартире 0. Мы переселились к теще; поэтому всякое подобие дома разрушено. Живешь на торчке, не зная, где преклонить голову. В будущем приходится рассчитывать на путь эволюции. Кто выживет и дождется его результатов, не знаю… Существование в Москве измеряется только теми печурками, которые поставлены в некоторых комнатах: это быт эскимосов или самоедов. Мелкий штрих: есть в Румянцевском Музее предложение купить дрова по спекулятивной цене у лица, которое состоит и спекулянтом, и членом ЧК Виндавской железной дороги.

23 ноября 1919 г.

Ужасно впечатление от темных вагонов, куда перед Москвой врываются потоки людей, не находящих себе места: это какая-то холодная геенна! Niflheim современной большевизии — ругательства, вопли, просьбы куда-то пройти и потесниться, и все это заглушается криками — «Товарищи!»

25 ноября 1919 г.

У меня чувство, что все потеряно. В квартире — 3°; ночую, ютясь у теши. Сын лежит в постели, чтоб не простудиться еще больше. Сестра жены, Таня, выходит замуж в комиссариате за двоюродного брата, Алешу Гвоздева, для того чтоб получить 40 аршин ситца, щедро раздаваемого большевиками всем, кто через их посредство заключает брак.

27 ноября 1919 г.

Холод по-прежнему царствует в квартире, в Музее, в Университете. Враг, с которым не могут справиться и большевики. Сегодня встретил сапожника Скурятникова [?], у которого шила обувь вся шикарная Москва; теперь его кормит сапожник, который, вероятно, у него работал, — у него пропало все, и они расстреляли его единственного сына.

28 ноября 1919 г.

Я почти уверен, что победители мира хотят удушить большевиков теми же приемами, которыми они удушили Германию. Беда лишь в том, что мы сами подохнем вместе с большевиками. Вчера встретил прекрасно одетого старика, несомненно хорошего общества, который просил милостыню.

1 декабря 1919 г.

Двухдневная поездка в Гребневскую санаторию. Здоровье Нины пока в том же положении. Моя надежда заключается в длительном пребывании ее там, что, может быть, несколько восстановит ее надорванные силы и позволит ей перезимовать. Я сознаю, что это последняя и[ли] одна из последних ставок, и под влиянием этих дум я провел много тревожных часов. Вот еще один из примеров жертв войны и революции. Ее организм не вынес потрясений, нервная система дала трещину, а предрасположение к сахару указало путь к разрушению организма; так как темперамент ее не создан для борьбы с болезнью, то и это создавало новые и неблагоприятные условия. И вот результат — она инвалид, а наш дом сметен и обращен в ничто. Сегодня пришло известие сразу о смерти двух старых библиотечных Румянцевских служащих — С. И. Соколова и В. И. Безсонова: грозное предупреждение на зиму; да и вообще для всех нас: ведь это грядущая участь всех нас, кому не удастся бежать из этого ада. Вчера я сделал 9 верст пешком от санатории до железной дороги и 5 верст по Москве с пудом картошки за спиной — итого 14 верст.

10 декабря 1919 г.

Сегодня, 27/10, я обходил разные совдепии и довольно легко получил разрешение на погребение ее в Новодевичьем монастыре. Наш бедный Володя мужественно переживает свое первое великое горе: он многое понимает, но старается сдерживаться и таит скорбь в своей маленькой ребяческой душонке. Задачей нашей будет поддерживать в нем культ матери, которого та так заслуживает. Вот она, безвинная, в медленных муках погибшая жертва зверских аппетитов немцев и неистовств русских революционеров. Исходной точкой болезни были ужасы войны; невозможность изъять Нину из кипящего котла русских безобразий довела ее до рокового конца. Да будут прокляты и прусские юнкеры, и русская сволочь вместе с ними… сумею ли я сделать то единственное дело, которое мне предстоит, исполнить единственное обязательство, которое лежит на мне перед Ниной, — воспитать Володю, чудесного, богато одаренного мальчика, с большими и хорошими задатками? Это будет последняя жизненная битва. Ее надо выиграть, но уверенности нет, как нет ее у меня более ни в чем. До сих пор биты были мои ставки на общественные дела; теперь бита моя главная жизненная ставка; я стал одиноким стариком, вступившим в тот период жизни, который можно назвать кладбищенским. Все дорогое, все люди, которых любил, — все в могиле, за исключением света в окошке — Володи.

26 декабря 1919 г.

Мор кругом увеличивается; сегодня в их газетах я обратил внимание на заявление Клемансо, что западные державы возведут колючую проволоку вокруг советской России. Я думаю, что это так и будет, несмотря на ходящие слухи об интервенции поляков.

29 декабря 1919 г.

Наслышался самых ужасающих рассказов — 2 достоверных случая того, как едят людей; ассистенты университетских лабораторий едят собак и кошек. И все это производится тихо, смирно и без шума.

31 декабря 1919 г.

Кончается самый ужасный для меня год. Впереди ничего — ни в частной жизни, ни в общих перспективах. Революция съела у меня все, что было у меня самого дорогого, и оставила мне пока хрупкое бремя в виде малолетнего сына, воспитать которого при современных условиях более чем проблематично. Днями я испытываю тяжелую невыразимую тоску, из которой нет выхода, как нет выхода и из нашей жизни. Холод, голод, смерть нравственная и физическая — вот удел всех, кто не приспособился и не спекулирует.

5 января 1920 г.

Начинаю записи 5 января, потому что маразм, в котором я нахожусь, не только не проходит, но все увеличивается. Впереди ничего, кроме ужасного одиночества и страха перед голодом (один с малолетним сыном встречаю я новый год). В субботу я ходил на Введенские горы, сделать единственный намеченный на праздники визит — на могилы родителей: там все занесено снегом, мерзость запустения, которой там никогда не бывало. Путешествие по Москве, грязной, загаженной, занесенной, облупленной, полной нечистот, произвело на меня, как всегда, самое удручающее впечатление.

19 февраля 1920 г.

Смерть, холодная и голодная, всюду. А известия о смертях сыплются как дождь.

9 апреля 1920 г.

Очередной визит на дорогую могилу опять заставил меня открыть новых знакомых на кладбище Новодевичьего монастыря — вот куда переселяется старая цивилизованная Москва, которая не ушла, а осталась на месте; она, как и вся Россия, умирает без потомства, без наследия, не умирает, а начисто вымирает.

30 июля 1920 г.

Сегодня, увы, нас пробудило известие о смерти моей двоюродной сестры Лизы Рар — 30-ти лет — от заворота кишок в одни сутки. ЧК, тюрьма, ограбление, выселение и смерть — вот ее жизнь весь последний год. Что за цепь бессмысленных молодых смертей — Нина, Шура Граве, теперь Лиза?! Гекатомба даже без видимой всегда связи с гибелью России.

3 сентября 1920 г.

Бедная русская наука — никаких пополнений новыми силами и постоянные удары и потери. Уж зима была ужасна — а теперь, летом, такие две рядом стоящие смерти, как смерть Тураева и Шахматова. И на этой ниве останется, видно, одно пустое место!

16 ноября 1920 г.

В воскресенье были поминки по Л. М. Лопатине. В большой аудитории Психологического института была публика похожая на старомосковскую. Поминали милого Л. М., олицетворявшего старый Московский Университет, старую цивилизацию, старые особняки между Арбатом и Пречистенкой. Это была настоящая панихида по навсегда умершей Москве.

27 мая 1921 г.

Положение с хлебом обостряется. С тревогой приходится думать о ближайших месяцах.

14 ноября 1921 г.

Вновь надвигается кризис безденежья, точнее, отсутствия «госзнаков». Опять нигде не платят; мне должны «миллионы», и ниоткуда их нельзя получить. Хлеб — 4000; масло — 40 000; молока кружка — 5000. В Петрограде дороговизна еще большая.

8 декабря 1921 г.

За эти дни произошло печальное событие. Умер дядя Эдуард Владимирович, профессор Высших Женских Курсов (2-го Университета)… Со смерти своей жены в 1915 году он отчудился от жизни; революция окончательно развила в нем taedium vitae [отвращение к жизни (лат.)] . Он говорил не раз, что на все окружающее он смотрит как человек уже умерший.

31 декабря 1921 г.

Типичный случай: заведующий административным управлением Наркомпроса, жид-мальчишка Невельсон, желая поместить свою мамашу, захватил помещение Московской Секции Академии Материальной Культуры. Управление научных учреждений, боясь Невельсона или не желая портить отношений, в ус не дует, чтоб помочь обиженному учреждению. Хожу и хлопочу. Оптимисты ожидают каких-то декретов. Большевики пишут о том, что кто-то хочет их признать. Закончен еще один год русской смерти.

5 января 1922 г.

Рождественские приготовления в нынешнем году шире и больше, чем в прошлых. Во-первых, больше денег; во-вторых, все можно купить, поэтому готовится елка и куплен гусь.

22 января 1922 г.

7-го свадьба Леночки Шамбинаго. В музейской церкви. Фраки и дамские платья светлые. Затем чай и закуска дома. Было весело и в старом стиле. Цены растут, как никогда: хлеб — 20 000.

24 февраля 1922 г.

Очень усиливаются случаи бандитизма в Москве; во всем остальном — situation inchangee.

28 февраля 1922 г.

Кражи и грабежи все учащаются. В Москве говорят, что уменьшенная в своем составе ЧК дала большое число грабителей.

7 марта 1922 г.

Похороны Ниночки в ноябре 1919 стоили 30 000; похороны дяди Эдуарда в декабре 1921 — 5 000 000; похороны М. М. в марте 1922 — 33 000 000. Хлеб стоит 60 000 фунт.

27 мая 1922 г.

Продолжается calme plat. Основная черта данного момента — полное безденежье. Никто и нигде не получает жалованья. По слухам, большевики этим способом решили поправить свои дела. Но от недостатка денежных знаков теряется покупательная способность, и все дела стоят; цены даже несколько подешевели, но подешевели от недостатка спроса.